債権法改正のポイントを徹底解説(第7回)~賃貸借契約と請負契約について~

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)

代表 牧野 房江弁護士

2017年5月に改正法が成立し、一部の規定を除いて2020年4月1日から施行されている債権法の改正法について、すでに以下の通り解説をしてきました。

・債権法改正のポイントを徹底解説(第1回)~法定利率と債務不履行責任について~

・債権法改正のポイントを徹底解説(第2回)~詐害行為取消権について~

・債権法改正のポイントを徹底解説(第3回)~保証契約について~

・債権法改正のポイントを徹底解説(第4回)~債権譲渡、債務引受について~

・債権法改正のポイントを徹底解説(第5回)~定型約款について~

・債権法改正のポイントを徹底解説(第6回)~売買契約、消費貸借契約について~

今回は最終回として、賃貸借契約と請負契約に関する改正について解説します。

目次

賃貸借契約に関する改正

賃貸借契約に関しては、従来から、条文上明確ではない論点について数多くの判例が出されてきました。

これまで蓄積された判例の考え方が、今回の改正によって明文化されました。

このため、賃貸借契約に関する改正事項はこれまでの運用を大きく変えるものではありません。

ただし、これまでの運用を大きく変更した保証契約に関する改正は、賃貸借契約における連帯保証契約にも影響があるため注意が必要です。

連帯保証契約に関してはすでに当事務所のコラム「債権法改正のポイントを徹底解説(第3回)~保証契約について~」、「知らないとこわい…保証人と連帯保証人のはなし」で解説していますので、そちらをご覧ください。

存続期間の伸長(604条)

債権法改正前は、借地借家法の適用がない賃貸借契約の存続期間は20年が上限とされていました。

しかし、ゴルフ場や太陽光発電設備等の設置を目的とする賃貸借契約においては、20年よりも長期間の賃貸借契約を認めるべきであるとする実務上の要請がありました。

そこで今回の改正によって、借地借家法の適用がない賃貸借契約の存続期間の上限が50年に伸長しました(604条)。

賃貸人の地位の移転(605条の2、605条の3)

不動産投資家であるBは、マンションのほぼ全部屋が埋まっているのを見て、そのマンションを購入して賃料収入を得たいと思いAに話を持ち掛けたところ、Aは快くBにマンションを売却した。

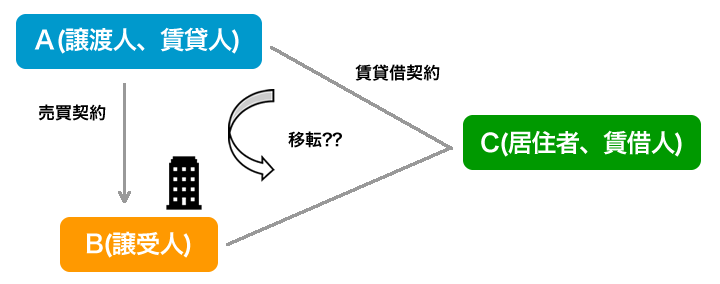

(事例)では、Aが所有しているマンションをBに譲り渡していますので、Aが譲渡人、Bが譲受人ということになります。

また、Aの所有する賃貸マンションの居住者Cらは、Aと賃貸借契約を締結していますので、Aが賃貸人、居住者Cらが賃借人になります。

不動産の所有者が当該不動産を賃貸している場合に、その不動産を第三者に譲渡することは実務上よくみられます。

不動産の譲受人が賃貸借契約を引き継いで既存の賃借人から賃料収入を得るためには、賃貸借契約に基づく「賃貸人たる地位」が譲受人に移転されることが必要です。

(事例)に当てはめると、譲渡人かつ賃貸人であるAと、譲受人であるBとの間の合意によって行うことができます(605条の3)。

また、賃借人からすると、自分の知らない間に賃貸人が変わってしまうので誰に賃料を支払えばいいのかわからなくなってしまいます。

そのため、譲受人に賃貸人たる地位が移転し、譲受人が賃借人に対して自分が賃貸人であると主張して賃料を自分に支払うよう請求するためには、譲受人がその不動産の所有権移転登記を備えなければなりません(605条の2第3項)。

登記が必要とされているのは、居住者が賃料を二重に支払ってしまうことを防止するためです。

(事例)に当てはめると、譲受人Bは、譲渡人Aからマンションの所有権の移転登記を受けなければ、居住者Cらに自分が新しい賃貸人であると主張して賃料の支払いを請求することができません。

債権法改正前は、賃貸人たる地位の移転に関する明文規定がなく、判例に従って実務が運用されてきました。

改正法は従来の判例法理を明文化したものといえますので、実務への影響は軽微と考えられます。

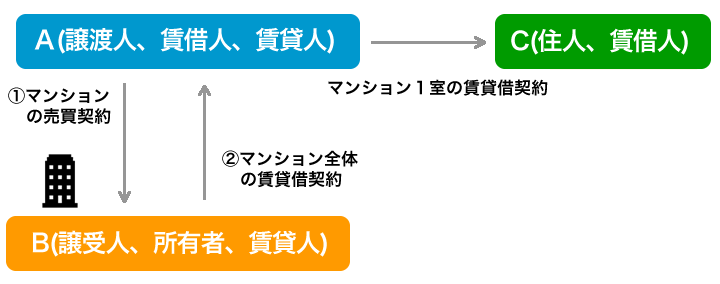

ただし、例外として、不動産の譲渡人と譲受人が、譲渡人に賃貸人たる地位をとどめたままにすることを合意し、なおかつ、その不動産を譲受人が譲渡人に賃貸した場合には、賃貸人たる地位は譲受人に移転しないとすることも可能とされています(605条の2第2項)。

この場合、不動産の所有権は譲受人にあり、その不動産の賃貸人が譲渡人ということとなります。

(事例)に当てはめると、譲渡人Aが譲受人Bにマンションの所有権はあげるものの、賃貸人たる地位は譲渡人Aにとどめることとし、かつ、譲受人Bが譲渡人Aにマンションを賃貸する場合には、依然としてマンションの居住者Cらにとっての賃貸人はAということになります。

少しややこしくなりますが、図で表すと、以下のようになります。

これは、判例のルールには存在しなかった新たな規律です。

賃借人の原状回復義務(621条)

賃貸借契約が終了した際に、賃借人は、賃貸した部屋を元の状態(=「原状」といいます)に回復した上で賃貸人に返還しなければなりません。

これを賃借人の原状回復義務といいます(621条)。

この原状回復義務の範囲をめぐって、賃貸人と賃借人との間でトラブルになることがよくありました。

改正前は原状回復義務の範囲について明文はありませんでしたが、裁判実務や国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、経年劣化や通常の使用による損耗(通常損耗)等に関しては賃借人が原状回復義務を負わないという考えが示されてきました。

今回の改正法は、このような裁判実務や国土交通省の指針を踏襲する内容を明文で定めました。

改正によって、賃貸の目的である不動産の引渡し後に発生した損傷については賃借人が原状回復義務を負うことが定められ、賃借人が原状回復義務を負わない場合として以下の2つが定められました(621条)。

- 通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗(通常損耗)、賃借物の経年劣化

- 賃借物の損傷が賃借人の責めに帰すことができない事由によるとき

上の(事例)における家具の設置による床のへこみは、一般的な家具である限りは通常損耗又は経年劣化によるものと評価できるため、賃借人は原状回復義務を負わないこととなります。

このほか、クロス(壁紙)の経年劣化による変色等についても、賃借人の原状回復義務の対象ではないと判断されることになります。

通常損耗や経年劣化とみなされないのは、例えばたばこのヤニによる黒ずみです。

たばこのヤニで天井や壁紙に黒ずみができた場合には賃借人が原状回復義務を負うことになります。

もっとも、壁紙は6年ほどで価値がゼロになるとされているので、長期間入居していた場合には原状回復義務を負わないことがあります。

また、地震によって窓ガラスが破損したようなケースに関しては、賃借人の責めに帰すことができない事由による損傷と評価できますので、賃借人の原状回復義務の範囲には含まれないこととなります。

敷金に関する規定の新設(622条の2)

その後、Bがマンションから退去したが、Aから保証金の返還を受けていない。

賃貸借契約では、敷金の返還についてのトラブルもよくみられます。

しかし、改正前の債権法には、そもそも敷金に関する規定がありませんでした。

そのため、敷金に関しては判例が多く蓄積され、判例法理に基づいて実務が運用されてきました。

今回の改正では、敷金に関するこれまでの判例法理が明文化されました。

敷金の定義

改正法は、敷金を「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」(622条の2第1項)と定義しました。

したがって、上の(事例)において、Bが貸主Aに差し入れた20万円の名目は「保証金」ですが、未払い賃料等を担保する目的であると解釈できる限りは敷金として扱われることになります。

そして、敷金である以上、貸主Aは賃貸借契約の終了時に次に説明するルールに従って、賃借人Bに敷金の全部又は一部を返還しなければなりません。

敷金返還義務の発生時期(622条の2第1項第1号)

改正法では、賃借人に敷金を返還する義務が賃貸人に発生するのは、賃貸借契約の目的となる不動産が返還された時点であると定められました。

これは、従来の判例法理を踏まえたものです。

したがって、上の(事例)では、貸主Aは賃借人Bが部屋を明け渡した時点で敷金を返還しなければなりません。

逆に言えば、賃借人Bが部屋を明け渡さない限り、貸主Aには敷金を返還する義務はありません。

もし部屋を明け渡す前に賃借人Bが敷金の返還を求めてきたとしても、貸主Aはそれに応じる必要はありません。

返還する敷金の金額(622条の2第1項)

賃貸人が賃借人に返還すべき敷金の金額は、当初受領した敷金額からそれまでに生じた金銭債務の額を控除した残額であることも明文化されました。

したがって、上の(事例)では、賃借人Bに賃料等の滞納がなければ、貸主Aは賃借人Bが負担すべき原状回復義務の範囲として認められる修繕費等を控除した金額をAに返還しなければなりません。

このように、敷金に関することがきちんと法律で規定されましたので、今後は、理由もなく敷金を全く返還してもらえないといったことがなくなると思います。

請負契約に関する改正

請負契約に関しては、請負人の報酬や、仕事の目的物が契約に適合しない場合の責任等について改正がありました。

請負契約の典型例としては、建物の建設工事や商品の製造委託などがあります。

完成前における請負人の報酬請求(634条)

しかし、建設工事の途中で地震によって建設予定地一部が崩落したため、B工務店は建設工事を進めることができなくなった。

注文者Aは、既に建設していた建物の一部を農業用倉庫として利用することにした。

改正前は、請け負った仕事が完成しなかった場合に、請負人が注文者に対して報酬を請求することができると定めた規定はありませんでした。

もっとも、従来の判例においては、一定の要件を満たす場合には、仕事の完成の程度に応じて割合的に報酬を請求することできると認められてきました。

改正法は、基本的には従来の判例の考えを踏襲した上で、請け負った仕事が完成する前の請負人の報酬請求権を明文化しました。

具体的には、仕事が完成できなくなった理由に応じて、次の表のとおりに請負人は報酬を請求することができます。

| 注文者に帰責事由がある場合 | 請負人に帰責事由がある場合 | 注文者・請負人に帰責事由がない場合 |

|---|---|---|

| 報酬全額を請求できる(536条第2項) | 注文者が得る利益の割合に応じた報酬を請求できる(634条第1項) | 注文者が得る利益の割合に応じた報酬を請求できる(634条第1項) |

上の(事例)では、建設工事を進めることができなくなった原因は地震ですので、注文者A・請負人Bの双方に帰責事由がない場合にあたります。

また、注文者Aは、請負人Bが建設した建物の一部を農業用倉庫として利用しており、その限りで請負人Bの仕事の結果から利益を得ています。

そこで、請負人Bは、注文者Aが利益を得た割合に応じて注文者Aに対して報酬を請求することができます。

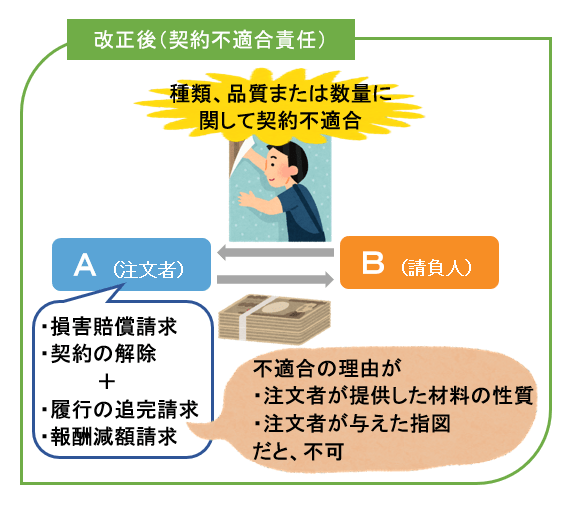

仕事の目的物が契約に適合しない場合の責任

注文者Aが請負人Bから仕事完了の報告を受けて確認したところ、一部の壁にクロスの貼り忘れが見つかった。

改正前は、請負人が仕事の目的物に対して負う担保責任について、売買契約における売主の担保責任とは異なる規定が置かれていました。

しかし、売買契約と異なるルールを請負契約に適用する必要性が乏しいことから、改正法においては、売買契約における売主の担保責任のルールを請負人に準用することになりました(559条、562条~564条)。

つまり、請負人の仕事の目的物が契約の内容に適合しないとき、注文者は目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を請求できます。

また、相当期間内に履行の追完がされない場合には、不適合の程度に応じた報酬減額を請求することができます。

さらに、損害賠償請求と契約の解除をすることもできます。

ただ、契約不適合の理由が、注文者が提供した材料の性質または注文者が与えた指図だったときは、履行の追完の請求、報酬の減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることができません(請負人が材料・指図の不適当を知りながら告げなかったときは別。)。

上の(事例)では、注文者Aは請負人Bに対して貼り忘れている部分のクロスを貼り直すように依頼することができます(追完請求権。559条、562条)。

仮に、注文者Aが請負人Bに一定の期間を定めて貼り直しを求めたにもかかわらず請負人Bが対応しない場合には、注文者Aは請負人Bに対して代金の減額を求めることができます(代金減額請求権。559条、563条)。

なお、注文者は、不適合を知ってから1年以内にその旨を請負人に通知する必要があります。

改正前は、仕事の目的物によって請負人の担保責任の期間が異なっていましたが、一元化されました。

まとめ

債権法の改正について、全7回のコラムで解説を行いました。

これまでのルールに大きな変更が加えられた部分や新しいルールが定められた部分などがたくさんありますので、何か契約を結ぶ際などにご不安になられましたら、弁護士にご相談ください。