民法総則改正のポイントを徹底解説(第2回)~錯誤、詐欺について~

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)

代表 牧野 房江弁護士

2020年4月1日に一部の規定を除いて施行された改正法は、民法の第3編「債権」の規定と、債権の規定と関係する第1編「総則」の一部規定が改正の対象になりました。

民法の第3編「債権」に関する改正事項は、すでに当事務所のコラムで全7回にわたって解説を行いました。

今回は、前回に引き続き民法第1編「総則」の改正事項について解説をします。

第1編「総則」の主な改正事項は以下の通りです。

- 意思表示(心裡留保、錯誤、詐欺)に関する改正(93条~98条の2)

- 代理に関する改正(99条~118条)

- 無効及び取り消しに関する改正(119条~126条)

- 時効に関する改正(144条~174条、ただし170条~174条は削除)

いずれも、第3編「債権」の契約に関する規定とかかわりが深く、重要な改正です。

上記の改正事項のうち、意思表示の心裡留保(しんりりゅうほ)については、「民法総則改正のポイントを徹底解説(第1回)~心裡留保について~」で解説をしました。

第2回目の今回は、意思表示の錯誤(さくご)と詐欺(さぎ)に関する改正について解説します。

今回も民法の意思表示が関係していますので、意思表示について知りたい方は「民法総則改正のポイントを徹底解説(第1回)~心裡留保について~」をご覧ください。

錯誤に関する改正

まずは、錯誤による意思表示がどのような場合なのかを確認し、次に、錯誤による意思表示を取り消すための要件を解説した後、最後に、新たに規定が設けられた動機の錯誤に関して解説をします。

錯誤による意思表示とは

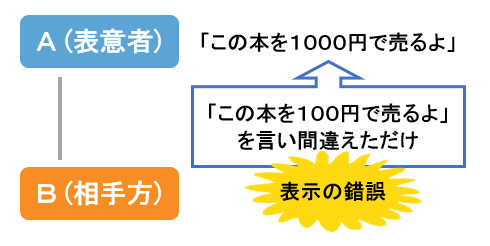

錯誤による意思表示とは、本心とは違う意思表示をしてしまったのに、本人がその間違いに気づいていない場合です。

書き間違いや言い間違いなどが典型例です。

このような錯誤を「表示の錯誤」といいます。

例えば、Aが本を100円でBに売ろうと思ったのに、「この本を1000円で売るよ」と言い間違えてしまった場合や、Aが壺を1万円でBに売ろうと思い、手紙に「この壺を壱万円で売るよ」と書こうとして「壱円で売るよ」と「万」を書き忘れてしまったような場合です。

第1回目で解説した心裡留保と異なる点は、意思表示をしたAが、自分の真意と表示した意思とが食い違っていることに気づいていない点です。

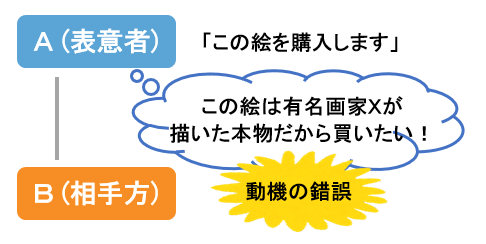

また、錯誤による意思表示には、「動機の錯誤」というものもあります。

これは、真意と意思表示の内容は一致しているものの、意思表示の基礎となった事実に誤解がある場合です。

例えば、以下のような場合です。

しかし、その絵画は無名の画家による模写であり、Xが描いたものではなかった。

(事例)のAは、「この絵を購入しよう」と思って「この絵を購入します」と言っているので、真意と意思表示は一致しています。

しかし、その絵を購入しようと思った動機は、有名画家Xが描いたものだからです。

このAの動機の部分は事実と異なっているので、「動機の錯誤」になります。

このような動機の錯誤は、その意思表示が本人にとって必ずしも自分の本心を表したものにはなっていませんので、その点で表示の錯誤と同じ状況といえます。

錯誤による意思表示を取り消すための要件

改正前の民法において、錯誤による意思表示の効力を否定するためには「法律行為の要素」に錯誤があることが必要でした。

しかし、「法律行為の要素」の具体的な内容は法律には規定されておらず、判例の解釈に委ねられていました。

判例では、「法律行為の要素」とは、次の2つの要件を満たす場合であるとされていました。

- その点について錯誤がなかったならば表意者(意思表示した人)は意思表示をしなかっただろう

- 一般人もそのような意思表示をしなかっただろう

しかしながら、「法律行為の要素」という言葉から、そのような要件を読み取ることは困難です。

そのため、改正法は、錯誤が「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」である場合には、取り消すことができると規定しました(95条第1項第1号)。

要件の具体的な内容は、「法律行為の要素」の2つの要件とほとんど同じように解釈されていますので、改正前後で大きな変更はありません。

先ほどの例で、Aが本を100円でBに売ろうと思ったのに「この本を1000円で売るよ」と言い間違えてしまった場合や、Aが壺を1万円でBに売ろうと思って手紙に「この壺を壱万円で売るよ」と書こうとして「壱円で売るよ」と「万」を書き忘れてしまったような場合については、両方とも売買契約であり、売買契約ではその商品の金額というのは社会通念に照らして重要だといえますので、いずれの場合もAは取り消すことができます。

また、改正前は、表意者が重大な過失によって間違えた場合には、表意者は意思表示の無効を主張できないと規定されていました。

改正法はこの点を改め、表意者に重大な過失があった場合であっても、次の場合には、表意者は自分の意思表示を取り消すことができると規定しました(95条第3項)。

- 相手方が表意者の錯誤を知りながら契約を結んだ場合

- 相手方も重大な過失によって表意者の錯誤に気づかなかった場合

- 相手方自身も表意者と同じように勘違いしていた場合

また、細かいところですが、錯誤による意思表示について、従来は「無効」になると定められていましたが、改正法では「取消し」に改められました(95条第1項柱書)。

無効の場合、初めからその行為には法律上意味が認められませんので、行為後に関与した第三者を保護することが難しくなります。

これに対して取消しの場合は、取り消されるまではその行為は法律上一応有効に存在するので、行為後に関与した第三者を保護する余地が生じます。

錯誤による意思表示は、改正前は「無効」と定められていましたが、判例は、一定の場合には第三者を保護する判断をしていました。

「無効」が「取消し」に改められたことによって、これまでの判例の判断と同じように第三者を保護できることが条文の規定からも明らかになりました。

さらに、無効の場合には、表意者はいつまでもその行為の無効を主張することができますが、取消しの場合には、表意者が追認できる時から5年間、または、行為の時から20年間取消しを主張しなかった場合には、表意者はもはや取消しを主張することはできなくなります(126条)。

つまり、取消しに改められることによって、第三者の立場が早期に確定することになったということです。

動機の錯誤に関する規定の新設

改正前の民法には、表示の錯誤のみ規定されており、動機の錯誤は、一定の場合にのみ表示の錯誤と同様の扱いができるという判例が確立していました。

今回の改正によって、動機の錯誤の場合に意思表示の効力が否定される要件が明文で定められました(第95条第1項第2号、第95条第2項)。

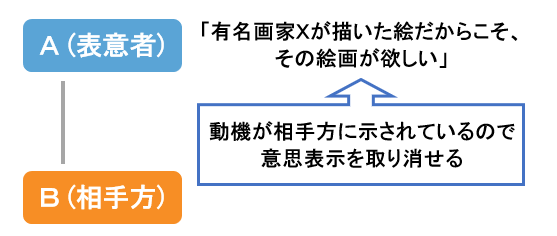

具体的には、表示の錯誤の一般的な要件に加えて、表意者が法律行為の基礎とした事情が、法律行為の基礎とされていることについて相手方に表示されている必要があると定められました。

簡単に言うと、「その行為を行う動機が相手方に示されている必要がある」ということです。

先ほどの動機の錯誤に関する(事例)の、有名画家Xが描いた本物だと思って購入したAに当てはめると、AがBに対して、「有名画家Xの描いた絵画だからこそ、その絵画が欲しい」のように、その絵を購入する動機が有名画家Xの描いた絵画だと思うからだということをBに示していたならば、Aはその意思表示を取り消すことができます。

詐欺に関する改正

詐欺とは、他人を騙すことによって相手を錯誤に陥れることをいいます。

詐欺による意思表示とは、錯誤に陥った状態で意思表示をすることです。

この場合、表意者は、真意をそのまま表示しているので、真意と表示された意思とは一致しています。

しかしながら、その真意を形成する過程が他人によって歪められているのです。

正常な意思決定の過程が相手方によって歪められているので、詐欺による意思表示は原則として取り消すことができます(96条第1項)。

この点は、改正前後で変更はありません。

今回改正されたのは、当事者以外の第三者が当事者の一方に対して詐欺を行う「第三者による詐欺」の要件と、詐欺による意思表示を信頼した第三者を保護するための要件です。

第三者による詐欺の要件

しかし、再開発計画はまったく予定されておらず、Cの説明は虚偽であることが発覚した。

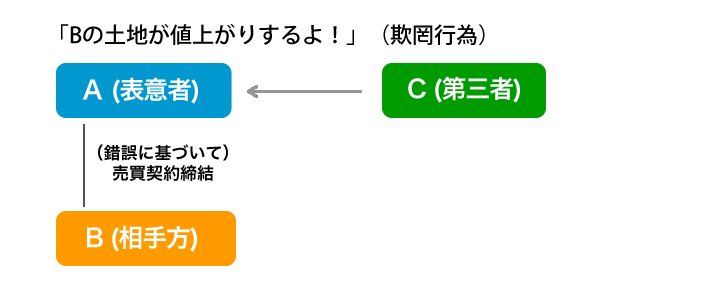

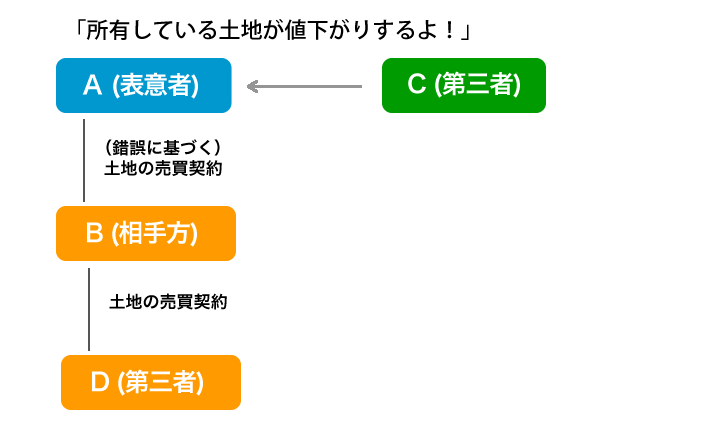

(事例)では、欺罔行為を行っているのはCです。

Cに騙されて錯誤に陥ったAが、Bとの間で売買契約を締結しています。

この事例では、詐欺による意思表示の当事者は、錯誤に基づいて意思表示をしている表意者Aと、その意思表示の受け手である相手方Bです。

Cは、当事者以外の第三者ということになります。

このように、第三者が当事者の一方に詐欺を行い、誤った意思表示をさせることを「第三者による詐欺」といいます。

改正前の民法においては、第三者による詐欺に基づいてなされた意思表示を取り消せるのは、相手方がその事実を「知っていた」場合であるとされていました。

上記の事例では、第三者Cによる詐欺があったことを相手方Bが知らなければ、表意者Aは契約を取り消すことができません。

しかしながら、これでは詐欺被害にあった表意者Aの保護にとって不十分です。

そのため、被害者の保護を厚くするために、相手方が詐欺の事実を知っていた場合だけでなく、「知ることができた」場合にも意思表示を取り消することができると変更されました(96条第2項)。

詐欺による意思表示を信頼した第三者の保護

しかし、ごみ焼却炉の建設はまったく予定されておらず、Cの説明は虚偽であることが発覚した。

(事例)では、AとBが当事者であり、Bから土地を購入したDが第三者になります。

Aは、C(第三者)から詐欺行為を受けていますので、先ほど解説した通り、Aは、Cによる詐欺をBが知っていたか知ることができた場合には、Bとの間の土地の売買契約を取り消すことができます。

問題は、Aが、第三者であるDに対して、AB間の土地の売買契約の取消しを主張できるかどうかです。

改正前は、詐欺による意思表示の取消しは、これを「知らなかった」第三者には主張できないと定められていました。

改正によってこの規定が改められ、第三者が保護されるためには詐欺による意思表示であることを知らなかっただけでなく、「知らなかったことに過失がないこと」まで必要であると改められました(96条第3項)。

したがって、Aは、土地を売却したAの意思表示が詐欺による意思表示であることをDが知らず、なおかつ、知らなかったことについて過失(不注意)がなかった場合には、Dに対して取消しを主張することができなくなり、Dに過失があった場合には取消しを主張することができるようになりました。

まとめ

以上のように、詐欺に関する改正によって、騙された表意者に対する保護が厚くなったといえます。

もし錯誤や詐欺に巻き込まれてしまったかもしれないと悩んでいらっしゃる方は、まずは弁護士にご相談ください。