成年後見人の選任手続き完全ガイド – 申立てから決定までのプロセスを徹底解説

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)

代表 牧野 房江弁護士

ご家族の判断能力が低下して、成年後見人の必要性を感じても、家庭裁判所への申立てや必要書類の準備、審判までの流れなど、初めて経験する方にとっては複雑で分かりにくい部分も多いでしょう。

まず、申立てができるのは、ご本人、配偶者(夫・妻)、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。

主な4親等内の親族は、以下のとおりです。

兄弟姉妹、おじ、おば、甥姪、いとこ

配偶者の 親、子、祖父母、孫、曾祖父母、ひ孫

配偶者の 兄弟姉妹、おじ、おば、甥姪、いとこ

本コラムでは、成年後見人の選任手続きの流れを、申立書の書き方から家庭裁判所での審判、後見人の決定プロセスまで、分かりやすく解説します。

このコラムを読めば、成年後見制度を利用する際の手続きの全体像を把握し、スムーズに進めるための具体的なポイントが理解できるでしょう。

目次

成年後見人の選任手続きとは – 基本的な流れを理解する

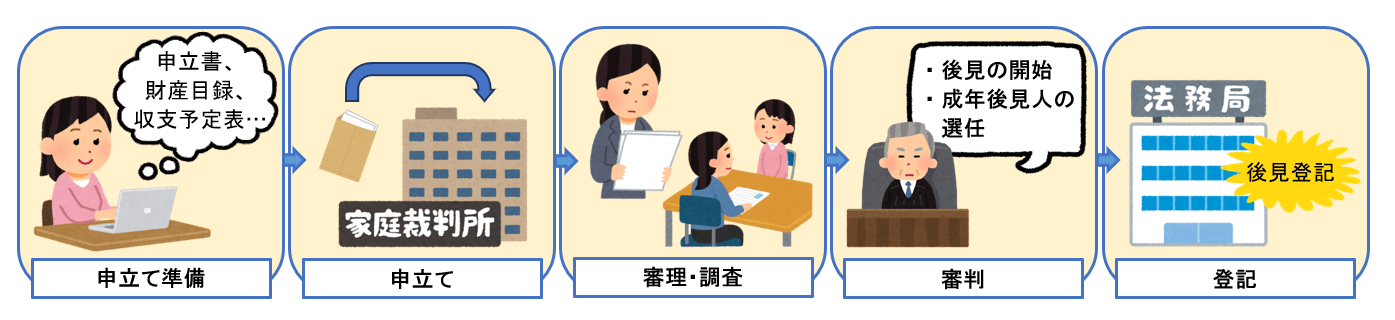

成年後見人の選任手続きは、家庭裁判所に「後見開始等申立て」を行い、裁判所の審判によってご本人について後見が開始され、成年後見人が選任されるまでの一連のプロセスです。

この手続きは大きく分けて以下の5つのステップで進みます。

- 申立て準備:

診断書や財産目録など必要書類を揃える - 申立て:

家庭裁判所に申立書と必要書類を提出する - 審理・調査:

裁判所による書類審査・本人面接・親族調査などが行われる - 審判:

後見開始の決定と成年後見人の選任が行われ、申立人とご本人、成年後見人に審判書が届く。2週間内に不服申立てがなければ、審判が確定する - 登記:

裁判所書記官によって後見開始の登記がされる

成年後見人の選任手続きは、ご本人の判断能力が不十分になった場合に、法的にご本人を支援する人(成年後見人)を選ぶための公的な手続きです。成年後見人には、ご本人の財産管理や契約などの法律行為を行う権限が与えられます。

この手続きは家庭裁判所が主導して進め、厳格な審査のもとで成年後見人が選任されます。これにより、ご本人の権利や財産が守られるとともに、不正な目的での利用を防ぐ仕組みとなっています。

申立て前の準備 – 必要書類と事前確認事項

成年後見人の選任手続きを円滑に進めるためには、申立て前の準備が重要です。特に必要書類の収集には時間がかかるため、計画的に進めましょう。

主な準備項目は以下の通りです。

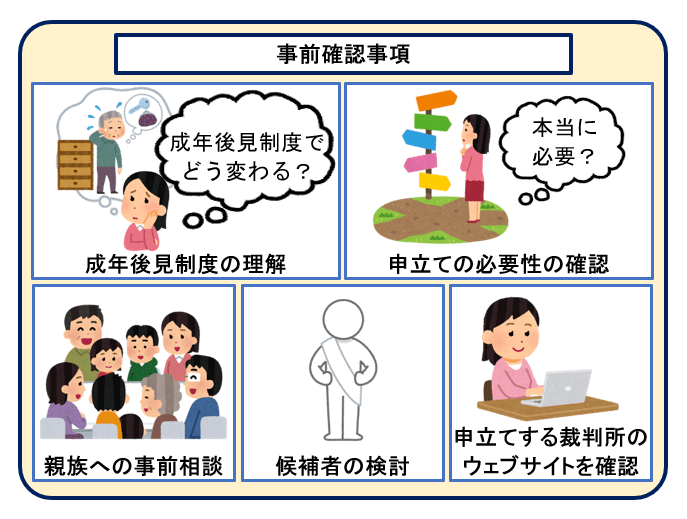

事前確認事項

- 成年後見制度の理解:

成年後見制度とはどういうものか、利用した場合にご本人の状況が具体的にどのように変化するのか理解しましょう。 - 申立ての必要性の確認:

本当に成年後見制度が必要か、他の支援方法(日常生活自立支援事業など)で対応できないか検討しましょう。一度成年後見人が選任されると、ご本人の判断能力が回復するか、ご本人が亡くなるまで続きます。詳しくは、「どのようなときに成年後見制度を利用する?」をご覧ください。 - 親族への事前相談:

申立てについて主要な親族(将来ご本人の相続人になる人、ご本人と同居している人、現在ご本人の財産を管理している人など)に説明し、意見を聞いておきましょう。後の調査や選任後のトラブルを防ぐためです。 - 候補者の検討:

成年後見人候補者を誰にするか(親族・専門職・法人・家庭裁判所に一任など)事前に検討しておきましょう。ただし、候補者が必ず選任されるわけではないので、注意しましょう。 - 申立てする裁判所のウェブサイトを確認:

手続きの流れや必要書類は裁判所ごとに異なります。まずは、申立てをする裁判所を確認しましょう。

原則として、本人の住民票上の住所地を管轄(担当)する家庭裁判所に申立てします。例外は、本人が長期にわたって入院・入所していて、その施設に住民登録ができず、候補者の住所も施設の近くの場合、その施設の所在地を管轄する家庭裁判所となります。

「後見開始 裁判所 千葉」のようにウェブ検索して、申立てする裁判所のウェブサイトで手続きの流れや必要書類等の確認をしましょう。

必要書類の準備

主な必要書類は以下のとおりです。

| 申立書類 | |

|---|---|

| □ | 申立書(成年後見制度用の指定様式) |

| □ | 申立事情説明書(同上) |

| □ | 親族関係図(同上) |

| □ | 親族の意見書(同上) |

| ご本人に関する書類 | |

| □ | 戸籍謄本(全部事項証明書)(発行から3か月以内のもの) |

| □ | 住民票(または戸籍の附票)(発行から3か月以内のもの) |

| □ | 診断書(成年後見制度用の指定様式。日頃ご本人の健康状態を把握している医師に作成を依頼。作成日から3か月以内のもの) |

| □ | 本人情報シート(成年後見制度用の指定様式。本人の生活状況などを記載。ご本人を身近なところで職務上支援されている福祉関係者の方に作成を依頼。) |

| □ | 健康状態に関する資料(介護保険認定書、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、身体障害者手帳などのコピー) |

| □ | 成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(東京法務局で取寄せ。発行から3か月以内のもの) |

| 申立人に関する書類 | |

| □ | 戸籍謄本(全部事項証明書)(申立人が本人の4親等内の親族の場合、本人との関係がわかる戸籍)(発行から3か月以内のもの) |

| 後見人候補者に関する書類 | |

| □ | 住民票(または戸籍の附票)(法人の場合は、商業登記簿謄本)(発行から3か月以内のもの) |

| □ | 後見人等候補者事情説明書(成年後見制度用の指定様式) |

| 財産に関する書類 | |

| □ | 財産目録(成年後見制度用の指定様式。預貯金、不動産、有価証券など全ての財産を記載) |

| □ | 相続財産目録(成年後見制度用の指定様式。申立の動機が遺産分割協議・相続放棄手続きの場合) |

| □ | 預貯金通帳または取引明細書のコピー(銀行名・支店名・口座番号記載のページも必要。直近1年分) |

| □ | 有価証券取引残高報告書のコピー |

| □ | 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)(法務局で取寄せ) |

| □ | 固定資産評価証明書 |

| □ | 保険証券のコピー |

| □ | ローン契約書コピーなど |

| 収支に関する書類 | |

| □ | 収支予定表(成年後見制度用の指定様式) |

| □ | 定期的な収入がわかる資料(年金額決定通知書、給与明細書、源泉徴収票、確定申告書など)のコピー |

| □ | 定期的な支出のわかる資料(施設利用料、入院費、国民健康保険料・介護保険料納付書、固定資産税納付書、医療費の領収書など)のコピー |

医師による診断書の作成には1〜2週間程度かかることがあります。

また、金融機関の取引明細書等の取得にも時間を要する場合があるため、余裕をもって準備を始めることをおすすめします。

一方で、発行から3か月以内の書類については、申立てのめどが立ってから取得する方がよいでしょう。

財産に関する書類、収支に関する書類については、できる限りの資料を提出できれば大丈夫です。

ただ、資料を提出できない理由によっては、弁護士や司法書士などの専門職後見人が選任されて、ご本人の財産調査をする場合があります。

家庭裁判所への申立て方法 – 書類の書き方と提出先

成年後見人の選任手続きの核となるのが、家庭裁判所への申立てです。ここでは、申立書等の書き方と提出方法について詳しく解説します。

申立書等は、家庭裁判所で配布されている定型の様式を使用します。裁判所のウェブサイトにもあるので、ダウンロードしたものを利用することもできます。記載例も掲載されているので、参考にしましょう。

申立書等の書き方のポイント

申立書

主な記入項目は以下の通りです。

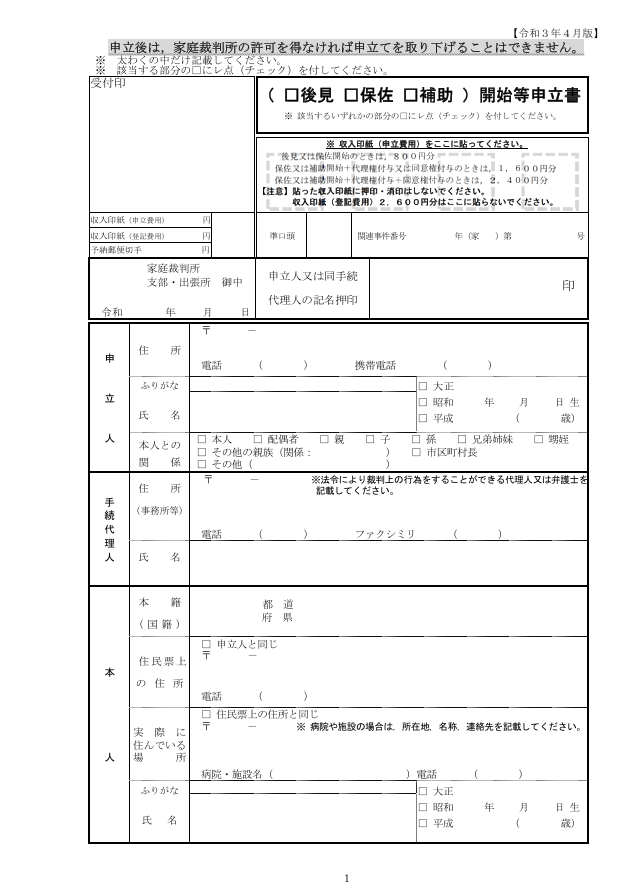

題名・印紙

- 「(□後見 □保佐 □補助)開始等申立書」の後見の前の□に☑

- 「※収入印紙(申立費用)をここに貼ってください。」の箇所に800円分の収入印紙を貼る(収入印紙に押印・消印はしない!)

管轄裁判所・日付・申立人の記名押印:

- 申立書を提出する裁判所の名前と提出日を記入

- 「申立人又は同手続代理人の記名押印」欄に氏名を記入、押印

申立人の情報:

- 氏名、住所、電話番号、生年月日、ご本人との関係を記入

ご本人の情報:

- 氏名、本籍、住所(住民票上の住所と実際の居所)、電話番号、生年月日を記入

申立ての趣旨:

- 「本人について後見を開始するとの審判を求める」の□に☑

申立ての理由:

- 「本人は、( )により判断能力が欠けているのが通常の状態又は判断能力が(著しく)不十分である」の( )に診断書に記載された診断名を記入

申立ての動機:

- 成年後見人をつける動機として当てはまる事項の□に☑(複数☑可能)

さらに、申立ての理由・動機について具体的に記入(例:「認知症により金銭管理ができず、必要な介護サービスの契約ができない」など)

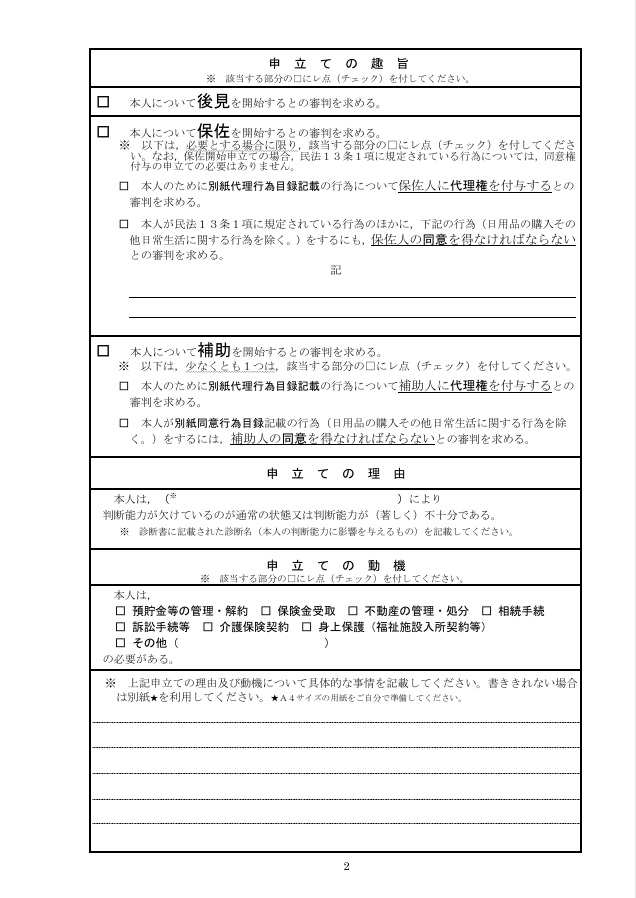

成年後見人候補者の情報:

- 候補者がいない場合は「家庭裁判所に一任」の□に☑

- 申立人が候補者の場合は「申立人」の□に☑

- 申立人以外の候補者がいる場合は「申立人以外」の□に☑、「□以下に記載の者」の□に☑したうえで、その氏名、住所、電話番号、生年月日、本人との関係を記入

手続費用の上申:

- 成年後見人の選任手続きのための費用(印紙、郵便切手、鑑定費用等)について、本人のお金から支出することを希望するときは、□に☑

添付書類:

- 添付する書類の□に☑

申立事情説明書

主な記入項目は以下の通りです。

- 本人の現在の状況:

生活場所、略歴、病歴、福祉に関する認定の有無、日常生活の様子などをできるだけ詳しく記載 - 申立ての事情:

成年後見制度の利用状況、推定相続人(ご本人が亡くなったときに相続人となる方)について、候補者について、ご本人が家庭裁判所に来られるかどうかなどをできるだけ詳しく記載

親族関係図

ご本人を中心に、推定相続人(将来ご本人の相続人となる人)と申立人、候補者(親族の場合)をわかる範囲で記載しましょう。

その際、亡くなった方も記載し、死亡年月日を付記します。

親族の意見書

推定相続人にあたる親族(申立人と候補者以外)に、ご本人に成年後見人がつくこと、候補者(または家庭裁判所が選ぶ第三者)が選任されることについての意見を書いてもらいましょう。

意見書を書いてもらうことが難しい場合は提出不要ですが、家庭裁判所から意見の照会が行われる可能性があります。

申立書の提出先と方法

申立書等と必要書類は、以下の家庭裁判所に提出します。

管轄の家庭裁判所

原則として、本人の住民票上の住所地を管轄(担当)する家庭裁判所

例外:本人が長期にわたって入院・入所していて、その施設に住民登録ができず、候補者の住所も施設の近くの場合、その施設の所在地を管轄する家庭裁判所

提出方法

- 直接持参(窓口で書類チェックを受けられるメリットあり)

- 郵送(簡易書留、レターパックなど記録の残る方法で送付)

ただし、裁判所によって指定がある場合があるため、管轄の裁判所のウェブサイトを確認しましょう。

提出時の注意点

- 必要書類が揃っているか最終チェックする

- 提出する申立書等と必要書類はコピーをとって手元控えにする

- 申立手数料(収入印紙800円)と連絡用の郵便切手(金額や内訳は裁判所によって違います)、登記手数料(収入印紙2600円)を忘れずに

- コピーは原則としてA4サイズで統一する。左側は綴じ代として3cm以上あける。

- 預貯金通帳などは、銀行名・支店名・口座番号と残高が確認できるページもコピー

初めて申立てを行う場合は、事前に家庭裁判所の窓口で相談することをおすすめします。多くの家庭裁判所では、申立ての相談窓口を設けており、書類の書き方などについてアドバイスを受けられます。

また、各裁判所のウェブサイトでも申立て関連の情報や様式がダウンロードできる場合があります。「後見開始 裁判所 千葉」のように検索してみましょう。

家庭裁判所の審理はどのように進む?調査と面接の実態

家庭裁判所は申立て書類を受領すると、内容をチェックします。不備や不明点、不足書類がある場合は、申立人に連絡をして、補正や追加の書類提出を求めることがあります。

申立てが受理されると、家庭裁判所での審理が始まります。ここでは、家庭裁判所がどのような調査を行い、どのように審理が進むのかを解説します。

なお、事案や各裁判所によって流れが異なる場合があります。東京家庭裁判所では、原則として申立て書類一式の準備が整ってから裁判所に電話をし、面接日の予約をしたうえで書類を郵送します。面接日当日は、申立人と成年後見人候補者が東京家庭裁判所で詳しい事情を聞かれます。

家庭裁判所の職員による調査

家庭裁判所では、申立てを受けた後、家庭裁判所の職員(家庭裁判所調査官、裁判所書記官、裁判所事務官など)が以下のような調査を行います。

- 本人調査:

ご本人の判断能力の程度や生活状況、希望などを確認するための面接です。

ただし、ご本人が意思疎通できないような状態(いわゆる植物状態)であるなど、ご本人の意向を聞き取ることが難しいことが明らかであり、親族間でもご本人の判断能力について争いがなく、ご本人の監護状態に問題がなさそうな場合には、行われないこともあります。 - 申立人調査:

ご本人の心身の状態・監護状況・財産状態、親族等との人間関係、申立ての動機、後見人候補者の適格性などの確認をします。 - 親族調査:

「親族の意見書」の提出がなかった主要な親族への連絡、意見聴取(特に後見人候補者に対する意見)をします。 - 財産調査:

必要に応じて、ご本人の財産状況の確認をします。

これらの調査は、家庭裁判所での面接や電話によって行います。本人調査は、ご本人が家庭裁判所に行けない場合は、一般的に調査官が自宅や施設に訪問して行われます。

本人面接の実際

本人面接では、以下のような内容が確認されます。

- ご本人の判断能力の状態(日常会話の様子、時間や場所の認識など)

- 後見制度利用に関するご本人の意向

- 後見人候補者に対するご本人の意見

- 日常生活の状況や困っていること

ご本人の面接による調査が必要ないと認められる場合以外は、実施されます。面接は通常家庭裁判所内において実施されますが、ご本人が入院中とか歩行困難などの場合は、調査官が病院・施設・ご自宅などに訪問して実施されます。

鑑定の実施(必要な場合)

ご本人の判断能力について、より専門的な判断が必要と裁判所が判断した場合、医師による鑑定が行われることがあります。鑑定では、医師がご本人の精神状態や判断能力を専門的に評価し、鑑定書を作成します。多くの場合、ご本人の病状や実情をよく把握している主治医に依頼します。しかし、主治医に断られたり、事案によっては主治医ではない医師に依頼することがあります。

鑑定が行われる主なケース:

- 診断書の内容だけでは判断が難しい場合

- ご本人の判断能力に関して親族間で意見が分かれている場合

- 補助・保佐・後見のどの類型が適切か判断が難しい場合

鑑定には10万円から20万円程度の費用がかかりますが、すべてのケースで鑑定が必要なわけではありません。多くの場合、医師の診断書と家庭裁判所調査官の調査結果をもとに判断されます。

後見人はどのように決定される?選任基準と決定プロセス

成年後見人の選任手続きの中でも、「誰が後見人に選ばれるのか」は最も関心の高いポイントでしょう。ここでは、成年後見人の決定プロセスと選任基準について詳しく解説します。

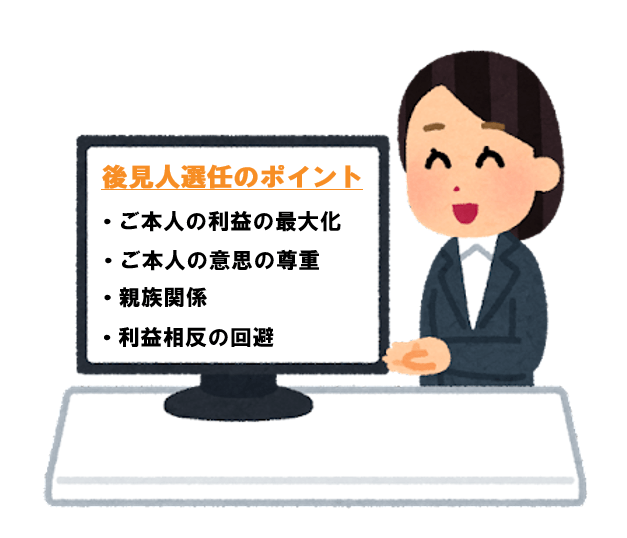

後見人選任の基本的な考え方

家庭裁判所は、ご本人の心身の状態や生活状況、財産の状況などを考慮し、「本人にとって最も適切な人物」を成年後見人に選任します。

この判断は以下の観点から総合的に行われます。

- ご本人の利益の最大化:

ご本人の生活、療養看護、財産管理などのニーズに最も適切に対応できる人物であるか考慮されます。

多額の借金がある、健康に不安がある、ご本人との関係が悪いなどの事情がある場合は、安心して任せられないので選任されません。 - 親族関係:

近親者であること自体は選任の決定的な要素ではありません。ご本人の身の回りのお世話や実際の介護行為は成年後見人の仕事ではありません。ご本人のニーズに対応できるかが重視されます。また、親族間でご本人をめぐって争いがある場合は、第三者が選任されます。 - 利益相反の回避:

ご本人と利益が相反する立場にある人物は原則として選任されません。例えば、ご本人と候補者の双方が遺産分割の当事者である場合やご本人所有のアパートを候補者が賃借している場合などです。 - ご本人の意思の尊重:

ご本人が特定の人物を後見人として希望している場合、その意向が考慮されますが、必ずしも希望どおりになるわけではありません。

親族後見人と専門職後見人の選任基準

後見人には大きく分けて「親族後見人」と「専門職後見人」があります。「専門職後見人」は、弁護士や司法書士、社会福祉士等の第三者です。それぞれ以下のような基準で選任されます。

親族後見人が選任されやすいケース

- ご本人と親族の関係が良好で、親族がご本人を適切にサポートしている

- 財産管理や身上監護の点で特に複雑な事情がない

- 親族間に対立がなく、特定の親族を後見人とすることに異論がない

- 候補者となる親族に後見業務を行う意欲と能力がある

専門職後見人が選任されやすいケース

- 親族間の対立があり、中立的な立場の人物が必要

- ご本人の財産が高額または複雑で、専門的な管理が必要

- 相続や不動産売却など、法律的に複雑な問題がある

- 虐待や搾取のリスクがある

- 適当な親族がいない、または親族が後見人になることを希望しない

【データ】最高裁判所の統計によると、令和5(2023)年の成年後見人等の選任状況は、親族が選任されたケースが約18.1%、専門職などが選任されたケースが約81.9%となっています。

親族後見人について詳しくは、「親族が成年後見人になれる場合、なれない場合」をご覧ください。

複数後見人・法人後見人の選任

必要に応じて、以下のような選任も行われます。

複数後見人:

- 親族と専門職を組み合わせて選任(例:財産管理は弁護士、身上監護は親族)

- 財産規模が大きい場合に専門分野の異なる複数の専門職を選任(例:弁護士と税理士)

法人後見人:

社会福祉協議会や専門職法人など、法人が後見人になるケース

長期的な支援が必要な場合や個人では対応が難しい複雑なケースに選任されることが多い

後見人決定のタイミングと通知

後見開始の審判と成年後見人の選任は同時に行われ、申立人と選任された成年後見人には、家庭裁判所から選任審判書が送付されます。

審判は、成年後見人が審判の告知を受けた日から2週間の即時抗告期間経過後に効力が生じます。審判確定後、成年後見人は正式に職務を開始することができます。

後見人選任に対して不服申し立てできない

誰を成年後見人に選任するかは、家庭裁判所がご本人の利益を第一に考えて総合的に判断して行うものです。候補者に選ばれなかったからとか、選ばれた成年後見人が気に入らなかったからといって、選任審判に対して不服申し立てはできません。

成年後見人の選任手続きにかかる期間と費用

成年後見人の選任手続きを進める上で、「どれくらいの期間がかかるのか」「費用はいくらかかるのか」は重要な関心事です。ここでは、標準的な期間と費用について解説します。

選任手続きにかかる期間

申立てから後見人選任までの一般的な期間は、約2〜4か月程度です。ただし、以下のような要因によって期間が変動します。

期間が短くなる要因

- 申立書類が完全に揃っている

- 親族間の意見が一致している

- ご本人の判断能力の状態が明確であり、独居等で選任の必要性が高い

期間が長くなる要因

- 書類の不備や追加提出が必要

- 親族間で意見が対立している

- 鑑定が必要となった場合

- 管轄裁判所の繁忙状況

期間が長くなる要因としては、書類の不備や追加提出が必要な書類の提出が遅れたり、裁判所の連絡に応じない等の事情が一般的ですが、鑑定や申立人以外の親族の面接での調査が必要となった場合も長くなる可能性があります。

選任手続きにかかる費用

成年後見人の選任手続きにかかる主な費用は以下の通りです。

申立時の費用

- 申立手数料:800円(収入印紙)

- 登記手数料:2,600円(収入印紙)

- 郵便切手代:約3,000円〜5,000円(裁判所によって金額指定あり)

- 診断書作成料:5,000円〜15,000円(医療機関により異なる)

- 戸籍謄本等の取得費用:約1,000円〜3,000円

- 登記されていないことの証明書の取得費用:300円(収入印紙)

鑑定が必要な場合の追加費用:

鑑定料:約10万円〜20万円

後見人報酬(審判後、定期的に発生。申立てにより裁判所が決定)

- 親族後見人の場合:0円〜月2万円程度

- 専門職後見人の場合:月2万円〜5万円程度(財産規模や業務内容により変動)

成年後見制度利用支援事業(市区町村の事業)を利用できる場合は、申立費用や後見人報酬の助成を受けられることがあります。生活保護受給者や低所得者は、この制度の利用を検討してみるとよいでしょう。

申立てからスムーズに進めるためのポイントとよくあるトラブル

成年後見人の選任手続きをスムーズに進めるためのポイントと、よくあるトラブルについて解説します。

スムーズに進めるためのポイント

- 早めの情報収集と準備

- 判断能力が低下し、成年後見人の必要性を感じはじめたら、管轄の家庭裁判所のウェブサイトを確認して情報収集を始める

- 診断書や財産目録など、時間のかかる書類は計画的に準備する

- ご本人、親族間で話し合い

- ご本人と主要な親族(特に子や兄弟姉妹)との間で現状を共有し、今後の方向性について話し合う

- 後見人候補者について、できるだけ事前に合意を形成しておく

- 専門家への相談

- 不明点や不安な事項については、法律専門家(弁護士・司法書士など)や地域の地域包括支援センター、社会福祉協議会に相談する

- 特に財産が多い場合や親族関係が複雑な場合は専門家のサポートを受ける

- 申立書等の丁寧な作成

- 申立ての理由は具体的に記載し、なぜ成年後見人が必要なのかを明確にする

- ご本人の状況や希望を詳しく記載する

- 必要書類をなるべくもれなく添付する

- 裁判所とのコミュニケーション

- 家庭裁判所からの連絡には迅速に対応する

- 不明点があれば、積極的に裁判所に確認する

よくあるトラブルと対処法

- 必要書類の収集困難

トラブル例: ご本人の通帳や印鑑が見つからない、戸籍謄本の収集が複雑

対処法:

金融機関に相談し、通帳の再発行や取引明細書を取得しましょう。ご本人の印鑑は申立てには不要です。

複雑な戸籍関係は、専門家(弁護士や司法書士など)に依頼することも検討しましょう。

必要書類がどうしても取得できない場合は、裁判所に状況を説明し、指示を仰ぎましょう。 - ご本人の拒否

トラブル例: ご本人が手続きに非協力的で、診断書の取得や面接が難しい

対処法:

まずはご本人の不安や懸念に耳を傾け、丁寧に制度の説明を行いましょう。その際、ご本人が信頼する人(かかりつけ医や長年の友人など)に協力を依頼するのも一手です。

どうしても困難な場合は、裁判所に状況を説明し、指示を仰ぐことになりますが、診断書の取得、鑑定の実施が難しい場合は、ご本人の精神の状態について判断できないため、申立てを却下される場合があります。 - 申立て後の長期化

トラブル例: 調査が長引き、緊急の財産管理ができない

対処法:

審判前の保全処分(財産管理者の選任)を申し立てることを検討しましょう。

また、裁判所に状況の緊急性を説明し、手続きの迅速化を依頼することもできますが、優先的に処理される保証はありません。

そのほか、福祉サービスなど、他の支援制度で補える部分については、併用を検討しましょう。

実際の手続きでは予期せぬ問題が生じることもありますが、冷静に対応し、必要に応じて専門家や裁判所に相談することが重要です。

よくある質問:成年後見人の選任手続きQ&A

成年後見人の選任手続きに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1: 成年後見人の選任手続きは自分で行えますか?

A1: はい、自分で行うことは可能です。

家庭裁判所のウェブサイトや窓口で申立書類の書式を入手でき、記入方法も案内されています。初めての方でも理解しやすいように、多くの裁判所では申立て手続きのガイドブックも用意されています。

ただし、財産状況が複雑な場合や親族間に対立がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

Q2:本人の判断能力が「後見」「保佐」「補助」のどれに当たるかわからないのですが、どうすればよいですか?

A2:医師に作成してもらった診断書の「判断能力についての意見」を確認しましょう。

「支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない」に☑されていれば、「後見相当」となります。

「支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない」に☑だと、「保佐相当」です。

「支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある」に☑だと、「補助相当」です。

「契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができる」に☑だと、法定後見制度を利用するのは難しいでしょう。

Q3: 成年後見人に適した人がいません。どうすればよいですか?

A3: 適当な親族がいない場合や、専門的な対応が必要な場合は、裁判所が弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職を後見人に選任します。申立書の「候補者」欄の「家庭裁判所に一任」という選択肢に☑を入れれば、裁判所が適切な後見人を選任します。

また、お住まいの地域の地域包括支援センターや社会福祉協議会に相談すると、市民後見人や法人後見についても情報を得られます。

Q4: 申立てから後見人選任までの間に緊急の財産管理が必要な場合はどうすればよいですか?

A4: 審判前の保全処分を申し立てることができます。これは、本案の審判(後見開始の審判)の効力が生じるまでの間、財産管理者を選任する、ご本人に対して後見を受けるべきことを命じるなどの緊急措置を講じる制度です。

申立てが認められるには、後見開始の蓋然性と保全の必要性を示す必要があります。

後見開始の蓋然性については、ご本人の判断能力が後見相当であることを示す診断書を提出するのがいいでしょう。

保全の必要性については、後見開始の審判の確定まで待てないという具体的な事情を記載し、その資料を提出する必要があります。例えば、ご本人が同居者に虐待されていて危機的な状況である、ご本人が次々に高額な商品を購入してしまいご本人の資産の散逸の恐れがあるなどの事情です。

この申立ては、本案の申立てと同時または申立て後に行うことができます。

Q5: 成年後見人の選任手続きの途中でご本人が亡くなった場合はどうなりますか?

A5: ご本人が亡くなると、成年後見制度はご本人の死亡によって終了するため、選任手続きも当然に終了します。

申立人は裁判所にご本人の死亡の事実を速やかに報告する必要があります。なお、すでに支払った申立手数料や切手代は原則として返還されません。

相続手続きなど、死後の手続きは成年後見制度とは別の問題となるため、必要に応じて相続専門の弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。

Q6: 鑑定はどのような場合に必要になりますか?

A6: 鑑定は、ご本人の判断能力の程度を医学的に評価する必要がある場合に行われます。

特に以下のようなケースで実施されることが多いです。

- 診断書の内容だけでは判断能力の程度が明確でない場合

- 後見・保佐・補助のどの類型が適切か判断が難しい場合

- ご本人の判断能力について親族間で意見が分かれている場合

- ご本人が申立てに強く反対している場合

ただし、診断書や調査の結果から判断能力の状態が明らかな場合は、鑑定を省略することもあります。鑑定を行うかどうかは、最終的に裁判所が判断します。

まとめ:成年後見人の選任手続きを成功させるために

成年後見人の選任手続きは、大切な家族の権利や財産を守るための重要なプロセスです。

この記事で解説した内容をもとに、手続きを効果的に進めるためのポイントをまとめます。

- 早めの準備と計画的な進行

- 判断能力の低下を感じたら早めに情報収集を始める

- 診断書や財産目録など時間のかかる書類は計画的に準備する

- 全体のスケジュールを見据えて進める

- 適切な情報収集と専門家の活用

- 地域の地域包括支援センターや社会福祉協議会、家庭裁判所の相談窓口を利用する

- 複雑なケースでは弁護士や司法書士などの専門家に相談する

- 類似のケースや事例について情報を集める

- 家族間のコミュニケーションと合意形成

- 主要な親族には事前に説明し、理解を得ておく

- 後見人候補者について可能な限り合意を形成しておく

- 対立がある場合は、中立的な第三者の関与を検討する

- ご本人の意思と最善の利益を中心に考える

- ご本人にとって何が最善かを常に考える

- 可能な限りご本人の意向を尊重する

- ご本人の生活スタイルや価値観を考慮した支援を目指す

- 手続き後の支援体制の構築

- 家族と成年後見人の協力関係を構築する