未払残業代を請求するために

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)

代表 牧野 房江弁護士

目次

この記事でわかること

- 労働基準法に基づく残業代請求の権利と時効

- 未払い残業代を請求するために必要な証拠と収集方法

- 証拠がない・少ない場合でも請求を成功させるコツ

- 会社との交渉から裁判までの具体的なプロセス

近年、労働者から会社に対し、未払いのままになっている残業代(時間外手当)の請求を求める事件が増加しています。

その場合、いちばん大変なのが、未払いの残業代の金額は幾らなのか、つきつめると残業時間は何時間だったのか、という事実の証明です。

法律の建前からすれば、請求する側、すなわち労働者に具体的な残業時間を証明する責任があります(証明できなければ負け、という意味です)。

ただ、実際問題として、労働者の手元には資料がないケースが多く、また会社内部に資料がある場合でも、裁判上の証拠保全手続をするとなると、コストの面から到底釣り合わない場合が大半だと思われます。

残業代は労働の正当な対価です。しかし、多くの労働者は「証拠がない」「会社との関係が悪化する」などの理由から、請求をあきらめているのが現状です。本コラムでは、未払い残業代を請求するために必要な証拠の収集方法から、実際の請求手続きまでを弁護士の視点から徹底解説します。

1.未払い残業代請求の基本と立証責任

未払い残業代を請求するためには、「所定労働時間」を超えて勤務したこと=「実際に残業をしたこと」を証明する必要があります。さらに、その残業時間中、「使用者(社長や上司)の指揮命令下に置かれていたこと」も必要な条件です。

法律上、この証明責任は請求する側、つまり労働者にあります。これを「立証責任」と言います。

また、未払い残業代は何年もさかのぼって請求できるわけではありません。「時効」があり、請求できる権利がありながら、ずっと行使しないまま放っておくと、権利が時効により消滅してしまいます。

(1)残業代請求権の時効

未払い残業代の請求権には時効があります。2020年4月の労働基準法改正により、以下のように変更されました。

- 2020年3月以前: 2年

- 2020年4月以降: 3年

なお、2020年4月の労働基準法改正では、「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とされましたが、暫定措置として、「当分の間」は「3年間」となりました。「当分の間」がどのくらいの間かは未定です。

例えば、給料が毎月末締め、翌月20日支払の場合、時効は次のとおりです。

- 2020年2月の労働に対する給料(3月20日支払):2年

- 2020年3月の労働に対する給料(4月20日支払):3年

つまり、支払日が2022年6月20日の未払い残業代(2022年5月労働分)は、2025年6月20日までに請求しなくてはいけない(6月21日には権利が消滅してしまう)ということになります。

もうすぐ時効が来てしまう分がある場合、内容証明郵便で催告をし、その後話し合いで解決できなければ6か月以内に訴訟提起をすることが一般的な方法となります。

(2)残業代の計算方法

残業代の計算は以下の式で行います。

残業代 = 1時間あたりの労働単価(時間単価)× 残業時間数 × 割増率

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

①時間単価

時間単価は、会社との労働契約で決められた給与の額と業務時間によって算出できます。

時給制:時間単価=時給額 日給制:時間単価=日給額÷所定労働時間数※ ※所定労働時間=(所定始業時間から所定終業時間までの時間)-休憩時間 週給制:時間単価=週給額÷1週間の所定労働時間数 月給制:時間単価=月給額÷1か月の所定労働時間数※ ※{(365日(うるう年は366日)-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数}÷12ヶ月 年俸制:時間単価=年俸額※÷1年間の所定労働時間数 ※年俸額に賞与が含まれていても、年俸額全体の金額

②残業時間数

残業時間数は、実労働時間数から所定労働時間数を引いた時間です。

実労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間で、客観的に決まるものとされています。

例えば、以下の時間も会社から義務付けられていて、社長や上司から指示があれば、実労働時間に含まれます。

- 実作業前後の、会社指定の制服に着替える、朝礼、片付けなどの時間

- 商品の搬入の待ち時間

- お客様が来るのを待つ時間

- 電話番の時間など

この、「指示」には、「黙示の指示」も含まれるとされています。

「黙示の指示」というのは、「労働者が規定と異なる出退勤を行って時間外労働に従事し、そのことを認識している使用者が異議を述べていない場合や、業務量が所定労働時間内に処理できないほど多く、時間外労働が常態化している場合」に当てはまります。

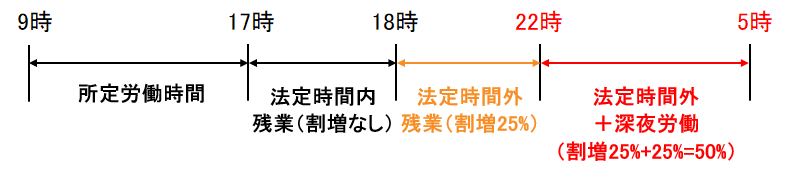

③割増率

割増率は、以下のように定められています。

| 通常(5時~22時) | 深夜(22時~5時) | |

|---|---|---|

| 所定内労働 | 割増なし | 25% |

| 法定時間内残業 | 割増なし | 25% |

| 法定時間外労働 (週40時間超) |

25% | 25%(合計50%) |

| ※月60時間超の時間外労働 | 50% | 25%(合計75%) |

| 法定休日労働 | 35% | 25%(合計60%) |

- 所定内労働:労働契約に定められた労働時間

- 法定時間内残業:所定労働時間を超えて、法定労働時間を超えない範囲で労働した時間

※法定労働時間:原則1日8時間・週40時間 - 法定時間外労働:法定労働時間を超えて労働した時間

- 法定休日労働:週1日(例外的に4週間に4日)の法定休日に労働した時間

※週休2日制のように法定休日に当たらない休日(所定休日=法定外休日)の労働は「休日労働」にはならなず、法定時間内残業または法定時間外労働になる

例えば、所定労働時間が午前9時から午後5時(休憩1時間)までの場合

なお、就業規則や雇用契約書等に法定の割増率以上の割増率の定めがある場合にはそれに従うことになります。

残業代計算の事例

例えば、Aさんの事例で残業代を計算してみましょう。

所定労働時間:9時~17時(休憩1時間)の実働7時間 所定休日:土曜日、日曜日、国民の祝日 法定休日:日曜日 月給:25万8300円+家族手当5000円

残業代 = 1時間あたりの労働単価(時間単価)× 残業時間数 × 割増率

時間単価:月給額 ÷ 1か月の所定労働時間数※

月給額:25万8300円

※家族手当は除外賃金のため、時間単価を計算するときの賃金から除外されます。

※1か月の所定労働時間数:{(365日(うるう年は366日)-年間所定休日数)

×1日の所定労働時間数}÷12ヶ月

この年がうるう年で、年間所定休日数が120日の場合:

{(366日-120日)×7時間}÷12ヵ月=143.5時間

⇒25万8300円÷143.5時間=1800円

残業時間数:

【Aさんの勤務状況抜粋】

| 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 | 実労働時間数 | 法内残業時間数 | 法外残業時間数 | 休日労働 | 深夜労働時間数 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1日 | 月 | 9:00 | 17:00 | 1:00 | 7:00 | ||||

| 2日 | 火 | 9:00 | 19:00 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 1:00 | ||

| 3日 | 水 | 9:00 | 23:00 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 1:00 | |

| 4日 | 木 | 9:00 | 25:00 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 7:00 | 3:00 | |

| 5日 | 金 | 9:00 | 18:00 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | |||

| 6日 | 土 | 9:00 | 19:00 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | ||

| 7日 | 日 | 14:00 | 24:00 | 10:00 | 10:00 | 2:00※ | |||

| 8日 | 月 | 0:00 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 2:00 | 1:00 | ||

| 9:00 | 19:00 | 1:00 | |||||||

| 9日 | 火 | 10:00 | 19:00 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | |||

| 合計 | 89:00 | 7:00 | 23:00 | 10:00 | 7:00 | ||||

※休日深夜労働時間

残業代:

- 法内残業:1800円×7時間×100%=1万2600円

- 法外残業:1800円×23時間×125%=5万1750円

- 休日労働:1800円×10時間×135%=2万4300円

- 深夜労働:1800円×7時間×25%=3150円

- 休日深夜労働:1800円×2時間×25%=900円

合計9万2700円

(3)残業代請求における立証責任の原則

民事訴訟の原則では「主張する側が立証する」という基本ルールがあります。

会社に対して「未払い残業代を払って」と言うだけでは、会社は「ちゃんと払った」としらばっくれることができてしまいます。

また、裁判所の手続きでも、言うだけでは認めてもらえません。会社や裁判所に主張を認めてもらうには、「未払い残業代を払って」という請求の根拠を証拠で示す(=立証する)必要があります。

残業代請求においては、「残業代 = 1時間あたりの労働単価(時間単価)× 残業時間数 × 割増率」の算定の基礎となる以下の事項を労働者側が証明する必要があります。

- 会社との労働契約で定められた給与の額と始業・終業時刻(時間単価算出のため)

→ 雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等- 実際に労働した時間(残業時間算出のため)

また、会社が残業代を支払っていないこと、または残業代の一部しか支払っていないことを示す証拠(給与明細書等)も労働者側が用意する必要があります。

2.確実に残業を証明するための証拠収集

したがって、未払いの残業代をきっちり払ってもらうためには、日頃から証拠の確保に努めることが肝要です。

収集・確保しておくことが望ましい証拠には、以下のようなものがあります。

なお、証拠は多ければ多いほど有利になります。証拠力が低い資料であっても、数種類集めることで、補完できることもあります。

(1)タイムカード・出退勤システムのデータ

残業時間を証明するために重要なのは、まずタイムカードです。

多くの会社で出退勤管理にタイムカードが利用されていますが、これは客観的で信用性が高い証拠ですから、裁判上も重視されます。

最近は、クラウド型の出退勤管理システムを利用している会社が増えていますが、そうしたデータを印刷したものも同様に信用性が高い証拠といえます。

通常、残業手当を請求する全期間のタイムカードやデータ(の写し)を労働者側が持っていることは少ないでしょうが、一部でも保管していれば、一日あたりの平均残業時間を算出し、それに基づいて残業手当を推定計算して請求する、という手法も用いられます。

証拠としての価値: ★★★★★

収集のポイント:

- 定期的にコピーや写真を撮影: 月に1回程度、タイムカードのコピーや写真を撮っておく

- 電子システムの場合: 画面のスクリーンショットを定期的に保存する

- 出力データの入手: 出退勤データを自分用に出力・保存できないか確認する

注意点:

会社によっては、タイムカードを打刻していても、「単に出退勤管理のために設置していた」と主張されることがあります。このような場合は、タイムカードの設置目的や運用状況などの証拠を収集する必要があります。

(2)業務日報・業務日誌の写し

仕事の内容によっては、業務日報や日誌が作成される場合もあるでしょう。

その日報等に業務時間が記載されている場合には、有力な証拠となります。

つまり、交渉や裁判等を見越した段階で作成されたものではないため、証拠価値が高いと考えられるからです。

証拠としての価値: ★★★★☆

収集のポイント:

- 業務日報のコピーを定期的に取っておく

- 電子データの場合はバックアップを自分のメールに送信するなどの方法で保存

- 業務の開始・終了時刻、実施した業務内容をできるだけ詳細に記録する

活用例:

当事務所で扱った技術職のケースでは、タイムカードでの時間管理が形骸化しており、ご本人が作成した就業記録表と同僚の証言を記した陳述書を補完するために月報を提出しました。通常業務の一環で作成される資料は、後から作為的に作成したものではないため、証拠価値が高く評価されます。

(3)コインパーキングの領収書等

タイムカードや業務日報等が手元にない場合でも、出退勤時刻を間接的に証明できる証拠があります。

自動車で通勤している場合には、コインパーキングの領収書も使えるでしょう。

証拠としての価値: ★★★☆☆

収集のポイント:

- コインパーキングの領収書: 駐車時間が記載されている場合は保管する

- 高速道路のETC利用明細: 通勤ルートが記録されている場合は保存する

- タクシーの領収書: 終電後のタクシー利用も残業の証拠になる

(4)業務関係のメール・チャットの記録、PCの立ち上げ時刻

デジタル化が進んだ現代のオフィスでは、メールやビジネスチャット(SlackやTeamsなど)での業務に関してのやり取りも有力な証拠となります。

また、パソコンをオン・オフするのは、出退社時であることを推認できるとして、パソコンのログデータに記録された時刻から労働時間を推認した裁判所例もあります。

証拠としての価値: ★★★★☆

収集のポイント:

- 業務終了間際や時間外に送受信したメールを保存する

- 送信時刻のタイムスタンプが残るチャットの記録を保存する

- リモートワーク時のログイン・ログアウト記録をスクリーンショットで保存

- クラウドサービスへのアクセス履歴も有効な証拠になる

活用例:

当事務所が扱った事例では、飲食店の店長が、一日の業務を終えて店を閉め、社長宛に売上の報告メールを送信してから帰宅していたというケースで、メールを退勤時刻の立証に使ったことがあります。

(5)本人の日記や手帳など

以上のような客観的証拠が何もない場合(タイムカードすらないブラック企業も珍しくありません)でも、「証拠がないから残業時間もなかったことになる」というのはあまりに酷といえます。

この場合、労働者が毎日の出退勤時刻を日記や手帳に記録していたのであれば、それは有力な証拠になります。

確かに、客観的な証拠ではないので、信用性が高いとはいえませんが、日記や手帳が作成された経緯や他の資料との整合性から、信用性が認められる場合もあります。

証拠としての価値: ★★☆☆☆(条件を満たせば★★★☆☆)

証拠価値を高めるポイント:

これまで裁判で争われたケースからは、信用性が高いと認められるためには、

- 1. 出退勤時刻だけでなく、日々の業務の予定や実際の業務内容が詳細に記載されている

- 2. 出退勤時刻とそれ以外の事項が同じ筆記具で記載され、記載箇所も後から書き加えることが難しい箇所である

- 3. 他の客観的な証拠と整合している

といった要件を満たす必要があるようです。

注意点:

手帳に出退勤時刻だけ書いていたり、あるいはパソコンで作成したデータでは、信用性が認められにくいと思われます。

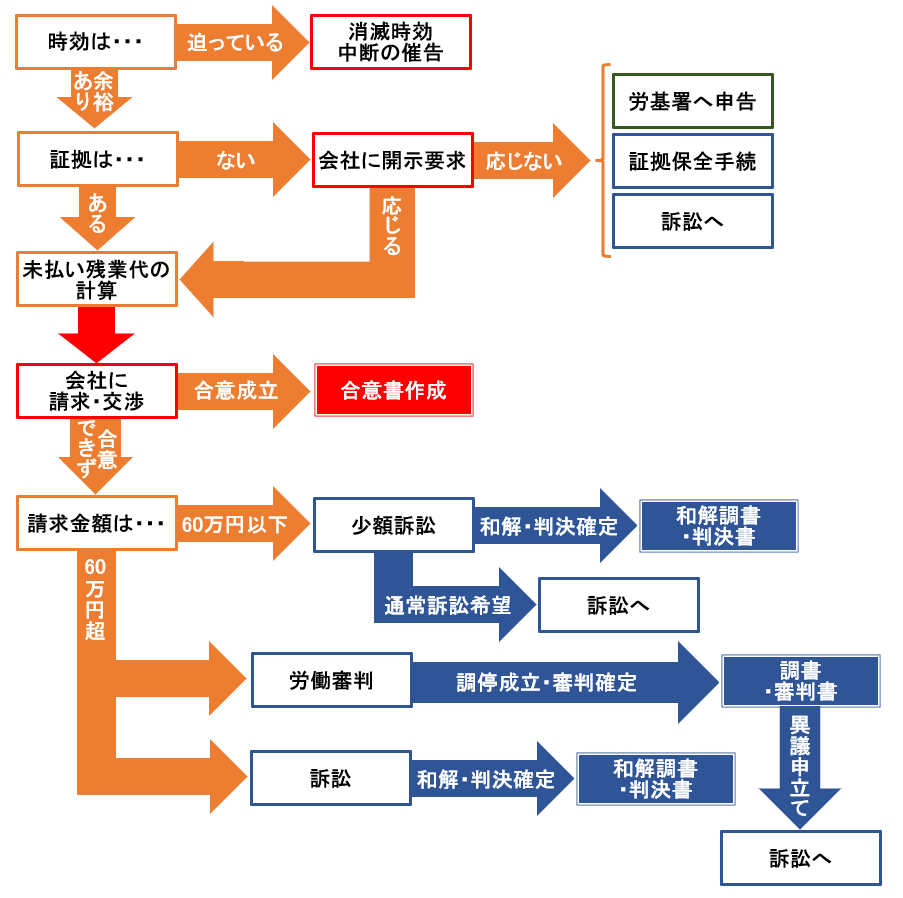

3.未払い残業代請求のプロセス

では、実際にどのような流れで会社に未払い残業代を請求したらよいでしょうか。いくつか選択肢があります。

(1)消滅時効中断の催告

時効が迫っているときは、まず会社に対して消滅時効を中断するための催告をしましょう。

通知書に以下の事項を記載して内容証明郵便で請求しましょう。

- ①請求者(自分の氏名)

- ②債権の種類(「割増金等の未払い残業代」など)

- ③支払期(「本書到達後2週間以内」など)

まだ正確な請求金額がわからないときは、具体的な金額やその内訳について記載不要とされています。

【記載例】

(会社の住所) (会社の商号) (会社の代表者名) 通 知 書 通知人は、2020年4月1日に貴社に期間の定めなく雇用され、2024年9月30日まで勤務し、同日をもって退職いたしました。 通知人は、在職中、時間外労働、休日労働に従事しましたが、割増賃金等の残業代が支払われておりません。 つきましては、就業開始から退職時までの割増賃金等の未払い残業代の全額を本書到達後2週間以内に支払うよう請求いたします。 また、2020年4月1日から2024年9月30日までのタイムカードおよび賃金規程等の就業規則を開示されるよう請求いたします。 以上 (日付) (自分の住所) (自分の氏名)

(2)会社に対する開示要求

まず、使用者は、労働時間を把握する義務があります。その方法として、原則として次のいずれかを把握しなければならないとされています。

- ①タイムカード、パーソナルコンピュータなどの電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録

- ②事業者の現認により労働者の労働日ごとの出退勤時刻や入退室時刻の記録等

そして、使用者はその記録を(当分の間は)3年間保存する義務があります。

使用者は、労働時間を把握する義務があり、その記録の開示に特別な負担は生じないはずなので、労働者からのタイムカードの開示要求に対して、信義則上、開示義務を負うとされています。

特段の事情がないのにタイムカードの開示を拒否した行為について慰謝料10万円の支払いを認めた裁判例もあります。

会社には、労働者の当然の権利として、内容証明郵便でタイムカードなどの開示請求をしましょう。

メリット:

費用がかからない

デメリット:

会社が応じてくれるとは限らない

(3)労基署へ申告

残業代の未払いは労働基準法違反です。

違反を申告すると、労基署が調査を行い、会社に対して「指導」や「是正勧告」などの対応をしてくれます。

申告は、以下の3パターンで行うことができます。

- ①労基署に対しても、会社に対しても、氏名を明らかにして行う

- ②労基署に対しては氏名を明らかにするが、会社に対しては匿名にして行う

- ③労基署に対しても氏名を明らかにしないで行う

労基署に申告したことが会社に知られることで不利益を被る恐れがある場合は②の方法が考えられますが、①の方法の方が迅速な対応になるようです。

メリット:

費用がかからない

デメリット:

- ある程度の証拠がそろっていないと対応してもらえない

- 指導や是正勧告には強制力がないので会社が応じてくれるとは限らない

(4)証拠保全手続き

会社に証拠開示を要求しても、開示しない場合、裁判所での証拠保全手続きを行うことを検討しましょう。

証拠保全手続きは、訴訟をする前提で、あらかじめ裁判所による証拠調べをしなければ、その証拠が改ざん・廃棄などされて使用することができなくなる事情があると認められたときに行われる裁判所の手続きです。

裁判所に対して、以下の事項を記載した申立書を提出します。

- 1.相手方

- 2.証明すべき事実

- 3.保全すべき証拠

- 4.あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情(滅失、改ざん、散逸、廃棄など)

⇒具体的な事実を疎明する必要がある

例えば、法を無視する態度、開示要求に対する不誠実な態度

メリット:

会社に不意打ちで証拠を確保できる

デメリット:

- 申立手数料がかかる

- 弁護士の協力が必要になることが多い(弁護士費用が必要になる)

- 訴訟を提起する必要がある

(5)会社に請求・交渉

証拠と計算結果を基に、会社に対して未払い残業代の支払いを請求します。

請求の通知書は、内容証明郵便で送ります。

通知書には、残業時間と金額の計算根拠を明示し、支払期限を設定(通常は1週間~2週間程度)します。

会社からの回答に応じて、以下のいずれかに進みます。

- 支払に応じた場合: 合意書を作成し、支払を受ける

- 一部認める回答: 交渉を継続するか、法的手続きに移行するか検討

- 拒否された場合: 労働審判、訴訟などの法的手続きに移行

(6)法的手続き

交渉で解決しない場合は、法的手続きに進みます。法的手続きでは専門的な知識が必要になるので、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

少額訴訟:請求金額が60万円以下の場合に利用できる裁判手続き

- 原則1回の期日で判決が出るので、事前に十分な証拠をそろえて裁判所に提出する必要がある(判決に対して控訴できない)

- 話し合いがまとまれば和解で解決することも可能

- 相手方(被告)が希望すると通常訴訟に移行

労働審判: 原則3回以内の期日で解決を目指す手続き

- 話し合いがまとまると調停成立して終了(調停調書で強制執行可能)

- 話し合いがまとまらないと労働審判が出される

- 労働審判に対して異議申し立てがされると、通常訴訟に移行

訴訟: 本格的な裁判手続き

- 原告と被告がそれぞれ主張を書いた書面とそれを裏付ける証拠を提出し、裁判所がそれを総合的に判断して判決を出す(判決に対して控訴可能)

- 話し合いがまとまれば和解で解決することも可能

4.よくある質問と回答

Q1: 未払い残業代の請求をすると会社から解雇されますか?

A: 解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」は、無効です。未払い残業代の請求は労働者としての当然の権利の行使ですから、それを理由とした解雇は無効となります。ただし、在職中の請求は慎重に進めるべきで、弁護士への相談をお勧めします。

Q2: 証拠がほとんどないのですが、請求は可能ですか?

A: 証拠が少なくても諦めないでください。労働時間の立証責任は基本的に労働者側にありますが、実際の裁判例で、一部の証拠に基づき、証拠のない期間の労働時間や割増賃金の額を推認する方法が認められています。まずは弁護士に相談することをお勧めします。

Q3: 固定残業代(みなし残業)制度がある場合は請求できないのでしょうか?

A: 固定残業代制度があっても、以下の場合は無効とされ、追加の残業代を請求できます:

- 1. 賃金のうち、通常の労働時間の賃金と割増賃金とが判別できない場合

(例:基本給30万円 残業代含む) - 2.固定残業代とされた賃金が時間外労働に対する対価としての実質を有していない場合

(例:固定残業代が年齢や勤続年数、会社の業績で変動する)

また、固定残業代の対象時間が80時間を超える長時間、固定残業代制度がありながら36協定がないなど、公序良俗違反とされる場合も無効と判断される可能性があります。

固定残業代制度の有効性は複雑な判断を要するため、弁護士の助言を得ることをお勧めします。

Q4: 未払い残業代の請求にかかる費用はどれくらいですか?

A: 費用は請求方法によって異なります:

- 労働基準監督署への申告: 無料

- 労働審判: 申立手数料(請求額によって異なる)+ 弁護士費用

- 訴訟: 申立手数料(請求額によって異なる)+ 弁護士費用

弁護士費用は、着手金と成功報酬の組み合わせが一般的です。まずは相談してみることをお勧めします。

Q5: 会社から、終業後もダラダラ残っていただけだから、残業代は支払わないと言われました。残業代を請求できないのでしょうか?

A: もちろん、終業後に会社に残って遊んでいただけでは、「労働時間」にはなりません。一方、タイムカードにより労働時間を管理していた場合、実際に労働に従事していなかった時間がいつからいつまでなのか、使用者側が具体的に主張立証しなければならないとされています。

Q6: 会社から、残業は許可制なのに許可をとっていないから、残業代は支払わないと言われました。残業代を請求できないのでしょうか?

A: 残業が許可制であっても、残業の必要性や制度の運用実態(制度が形骸化していた等)から、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたといえる場合には、残業代請求が認められるでしょう。

また、労働者が残業していたことを使用者が知っていて、黙認していた場合も、使用者による黙示の残業命令があったと言えるでしょう。

Q7: 会社から、課長(管理職)は残業代が出ないと言われました。残業代を請求できないのでしょうか?

A: 「管理監督者(=監督若しくは管理の地位にある者)」は、労基法の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用から除外されます。そのため、時間外労働に対する割増賃金の規定も適用されず、残業代は支払われません(深夜労働に対する割増賃金は請求できます)。

しかし、この「管理監督者」は一般的な「管理職」とは違うものです。

以下の点から「管理監督者」に当たるかどうか判断します。

- 1.職責の重要性(経営会議への参加、人事権限の有無、現場作業の程度等)

- 2.労働時間についての裁量の有無(始業終業時間がどの程度管理されていたか等)

- 3.残業代を支払わなくても十分な賃金・待遇の有無

「管理監督者」に当たるかどうかは、役職の肩書、名称ではなく、勤務実態から判断されるものです。

5.まとめ:未払い残業代請求を成功させるポイント

残業代は、会社が労働者に対して支払わなくてはいけない労働の対価です。

そして、実際に請求するにあたっては、残業時間の証明がとても重要になってきます。

「どうせ請求できない。」とあきらめず、次のような残業時間の証拠となるものを確保しておきましょう。

タイムカード・出退勤システムのデータ

信用性の高い証拠となります。

業務日報・業務日誌の写し

業務時間が書いてあれば証拠となります。

業務関係のメールなど

出退勤時刻の間接的な証拠となります。

本人の日記や手帳など

出退勤時刻+日々の業務の予定、実際の業務内容が詳細に、後から書き加えられたと思われないように書いてあれば信用性が高いと認められるようです。

未払い残業代を請求したいけれど、どうしたらいいのかわかないと悩んでいる方は、一度弁護士にご相談ください。