フリーランスで働く人を守る法律のこと

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)

代表 牧野 房江弁護士

企業の組織の中で働かずに、自分の能力を活かして自由に仕事をしたい!

コロナウイルスの蔓延によって外出自粛を余儀なくされたなかで、働き方の多様化が進展していきました。

ウーバーイーツの配達パートナーのように、個人が事業者として業務を受託するという形態はその一例です。

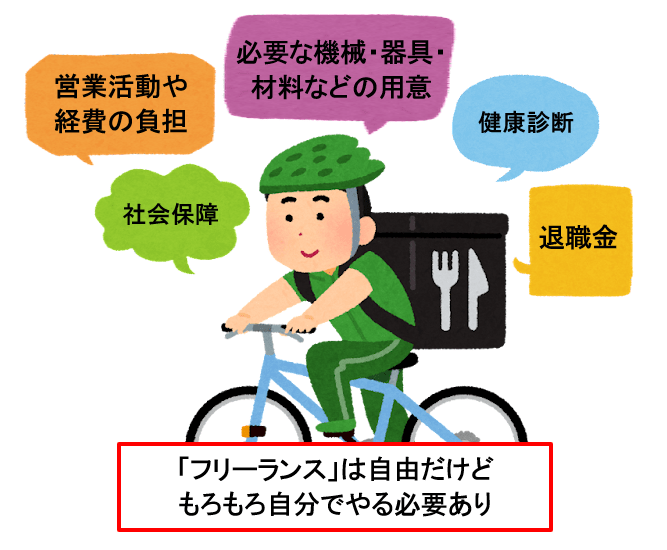

いわゆる「フリーランス」という働き方で、自分で働く時間や場所、仕事の内容や量を調整できる自由さがあります。

一方、営業活動や経費の負担、必要な機械・器具・材料などの用意は自分で行うことになります。健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などの社会保障や有給休暇、健康診断、退職金などの有無も会社員と異なります。

また、取引先から仕事を受けて、報酬を受け取ることになるので、取引先が優越的な立場を利用して不当な対応をすることもあるようです。

例えば、次のような問題が指摘されています。

- 指定されたとおりに作成したデザインに対して何度も訂正が入る

- 支払い期日までに報酬の入金がない

- 打ち合わせ中にハラスメントを受けた

さらに、実態は社員と同じように会社から指揮監督を受けて仕事をしているのに、フリーランスとして扱われるケースもあるようです。

近年、雇用によらない新しい働き方が生まれ、その数も多くなってきた中で、そのような働き方をする人々に対する法的保護の必要性も生まれてきました。

このコラムでは、フリーランスで働く人々が事業を行う上で不当な不利益をこうむらないために、どのような法律があるのか、取引先とのトラブルがあった場合の対処方法などを紹介していきます。

目次

「偽装フリーランス」に注意!

フリーランスといっても働き方や取引形態はさまざまです。

基本的には、取引先と業務委託契約や請負契約を結び、決められた期限までに決められた仕事を行い、その仕事の完成に対して対価(報酬)を得る働き方です。

フリーランスの仕事には、物品(設計図、デザイン、映像データ、プログラムなど)の作成や、役務(接客、通訳、運送、清掃、営業など)の提供などがあります。

企業から受注する場合もあれば、一般消費者から受注する場合もあります。

発注者から直接仕事を請けることもあれば、ウーバーイーツのようなプラットフォーム事業者を介して仕事を請けることもあります。

一方、会社(使用者)と労働契約を結び「雇用」という形態で働く「労働者」は、使用者のもとで労働に従事し、その対価として賃金を得ています。一般的に労働者の方が使用者よりも立場が弱いため、労働基準法をはじめ、労働法規と呼ばれる様々な法律で保護されています。

この「労働者」は、正社員だけではなく、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員も含まれます。

では、企業と荷物の運送について業務委託契約をしたフリーランスと、会社の業務として荷物の運送をする社員と、仕事内容は同じですが、同じ「労働者」といえるでしょうか?

同じ仕事をしているのに、「労働者」と「フリーランス」とで、保護に差が出てしまうのでしょうか?

ここでのポイントは、契約の名称や仕事の内容ではなく、仕事の仕方です。

フリーランスも「労働者」といえる場合もある

実は、取引先と「業務委託契約」や「請負契約」を結んだ「フリーランス」であっても、仕事の仕方によっては「労働者」として各労働法規で保護されることがあります。

同じ「荷物の運送」という仕事をしている「フリーランス」であっても、実態が「労働者」かどうかで、保護に差が出るということです。

では、どのような実態があれば「労働者」と言えるのでしょうか。

各法律ごとに「労働者」の定義は微妙に異なるのですが、労働基準法での「労働者」は、以下の具体的な判断要素を総合考慮して判断されます。

- 指揮監督

毎日の仕事量や配分、進め方を会社が具体的に指示をする? - 依頼に対する諾否

仕事を頼まれたら、自分に断る自由はない? - 拘束性

仕事の就業時間、就業場所を会社が具体的に決めている? - 代替可能性

自分の都合が悪くなった場合に、頼まれていた仕事を代わりの人にやってもらえない? - 報酬の労務対価性

報酬が仕事の結果ではなく、労務提供時間の長さに応じて決まる? - 資機材等の負担

仕事で使う材料、機械・器具等は会社が用意している? - 報酬の額

同種の業務に従事する社員と同程度か、経費負担を引くと同程度よりも低くなる? - 専属性

他社の仕事を受けることが事実上制約されていて、特定の会社の仕事だけに長期間従事している? - 公租公課の天引き

所得税の源泉徴収や社会保険料の控除がなされている?

上記の問いに対する答えが「はい」ばかりだと、「フリーランス」とは名ばかりの実質「労働者」として、労働法規で保護される可能性があります。

「労働者」だと、発注者である企業に使用者としての責任が生じ、企業の負担(社会保険料や時間外労働の割増賃金、有給休暇の付与等)が増えるため、実質「労働者」であることを知りながら「業務委託契約」という名称で契約を交わす(「偽装フリーランス」)ような悪質な企業もあるので気を付けましょう。

もともとは雇用契約を交わした「労働者」だったのに、途中から業務委託契約に変更になった場合は、特に注意が必要です。

もし、実質「労働者」なのに、「業務委託契約」や「請負契約」を結んで働いている場合は、お近くの労働基準監督署に問い合わせるか、弁護士に相談しましょう。

「労働者」かどうか、争われた事例

「荷物の運送」について運送会社と業務委託契約をした「フリーランス」の人が、実質「労働者」であるとして、契約の解除または契約更新拒絶について裁判で争った事例を紹介します。

大阪地方裁判所が平成18年10月12日に出した判決では、「フリーランス」ではなく、「労働者」に当たると判断されました。

一方、東京地方裁判所が平成25年9月26日に出した判決では、「労働者」には当たらないと判断されました。

それぞれの事例について比較しながら、どのようなポイントで「労働者」かどうか判断されたのか、見ていきましょう。

| 「労働者」に当たる:大阪地裁 平成18年10月12日判決 |

「労働者」には当たらない:東京地裁 平成25年9月26日判決 |

|

|---|---|---|

| 指揮監督 | 会社または派遣先の社員の具体的な指示に従って集配、運送業務に従事していたものと認められる | 会社が一定の指示をしていることは認められるが、請負契約としての性質に反するものがあると認めることはできない |

| 依頼に対する諾否 | 服務規程に「会社の指示には、私心を抱くことなく、従わなければならない」 | 個別の配送依頼を拒否ないし辞退することも妨げられてはいなかった |

| 拘束性 | 前日までにチャーター業務を指示されなかった委託契約者は、当日午前9時ころに各支店に出向き、業務指示を受けるまで待機していた | 稼働予定時間中であっても配送業務から外れることもでき、終了予定時刻以前に配送業務を終了することも可能とされていた |

| 代替可能性 | (記載なし) | 配送業務を再委託することが禁止されているが、配送水準を確保することが求められていたことからすれば、使用従属性を肯認すべきことになるものではない |

| 報酬の労務対価性 | 就業時間が短くなった際に報酬日額を減額され、延長した際に報酬額が加算されたことがあった | 稼働時間が長くとも、報酬額は配送業務の受託回数いかんによって左右される |

| 資機材等の負担 | 会社の社名が入った会社所有の車両を使用して業務に従事しており、その車両にかかる保険代、通常の修理代等を会社が負担していた | 稼働に当たり使用する自転車や着衣、携帯電話機を自らの負担で用意し、これらの維持管理に係る経費を負担した |

| 報酬の額 | 正社員運転手の給与額とそれほど変わらない程度の金額であった | (記載なし) |

| 専属性 | 会社の業務に従事していた間、他の企業の業務に従事することは事実上困難であったと認められる | 兼業が許されており、実際に他の業種の業務に従事している者もいる |

| 公租公課の天引き | 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税を控除しなかった | 所得税の源泉徴収を行うことなく報酬を支払っており、雇用保険及び労災保険には加入していない |

大阪地裁の事例は、「公租公課の天引き」以外のポイントで「労働者」に当たる事情があると判断されました。

一方で、東京地裁の事例は、「拘束性の程度も強いものとはいえない」、「報酬の労務対償性についても、労務契約関係に特有なほどにこれがあると認めることは困難」、「事業者性が高いとまで評価することができない」が「事業者性がないともいえず、また、専属性があるともいえず」、「労働者に該当すると評価することは相当ではないというべき」と判断されました。

「労働者」を保護する法律

ちなみに、会社(使用者)に雇用されている「労働者」を守る労働法規は、例えば以下のようなものがあります。

- 労働基準法

- 労働時間の原則:1週40時間、1日8時間

- 時間外労働:割増賃金

- 解雇予告:解雇しようとするときは30日以上前の予告又は30日分以上の平均賃金の支払

- 労働組合法

- 使用者は労働組合の組合員であることを理由に解雇や不利益な取扱いをしてはいけない

- 使用者は正当な理由がないのに団体交渉を行うことを拒否してはいけない

- 使用者は労働者に対して正当なストライキによる損害賠償請求をすることはできない

- 最低賃金法

- 使用者は労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない

- 地域別最低賃金は、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるように考慮して定める

- 労働安全衛生法

- 事業者は仕事が原因となって労働者が事故に遭ったり、病気になったりしないように措置しなければならない

- 事業者は労働者に対して定期的に健康診断を行わなければならない

- 労働者災害補償保険法

- 政府は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷等(業務災害/通勤災害)に対して、保険給付を行う

- 保険給付の決定に不服のある者は、審査請求をすることができる

- 労働契約法

- 労働契約は、労働者と使用者が対等の立場で合意に基づいて締結、または変更すべきものとする

- 労働契約の内容をできる限り書面で確認する

- 解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできない

など

など

など

など

など

など

ほかにも、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法などがあります。

フリーランスとしての保護

事業者間の取引について、公正かつ自由な競争を促進する法律として、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(いわゆる独占禁止法)があります。

フリーランスで働く人々も個人の事業者であるため、独占禁止法が適用されます。

独占禁止法では、取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為(「優越的地位の濫用」といいます。)を禁止しています。

そのような行為は、公正取引委員会による、排除措置命令(違反行為の差止め、契約条項の削除等)の対象となります。

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」第2条⑨五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。

イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。

ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。

ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。

そして、資本金1000万円超の企業との取引については、独占禁止法の特別法である「下請代金支払遅延等防止法」(いわゆる下請法)が適用されます。

下請法では、発注者に対して発注内容を明確に記載した書面の交付等の義務が課され、11項目の禁止事項が定められています。

さらに、2024年(令和6年)11月1日からスタートしたのが「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス法」といいます。)です。

事業者の中でも、フリーランスで働く人々(従業員のいない個人事業主・一人社長)と発注事業者との取引を対象にした法律で、フリーランスで働く人々が事業を行う上で取引先から不当な不利益をこうむらないように、また安心して働ける環境を整備するために設けられました。

各法律で、どのようにフリーランスが保護されるのか、見ていきましょう。

独占禁止法での保護

事業者(A)と事業者(B)がどのような条件で取引するかは、基本的に、当事者(AとB)が合意すれば制限されるものではありません。

しかし、それはAとBが対等な関係であった場合です。

もし、Bが、Aとの取引がなくなると経営上大打撃になる場合、Aが理不尽な要求をしてきても、合意せざるを得ないのではないでしょうか。

このような場合、AはBに対して「優越的地位」にあるといえ、Aは優越性を利用したBに対する不適切な行為を禁止されます。

取引先に「優越的地位の濫用」と言える違反行為があった場合は、公正取引委員会に相談しましょう。

調査が行われ、排除措置命令や警告・注意などの手続きがなされます。

AがBに対して「優越的地位」にあるかどうかは、次のような要素を総合的に考慮して判断されます。

- BがAとの取引に依存している

- Aの市場における地位

- Bが取引先をA以外に変更可能か

- Aと取引する必要性

そして、優越的地位の濫用になりうる行為は、次のとおりです。

- 購入・利用強制

例)AがBに対し、Bは買いたくないのに、「Aの商品を購入しなければ取引を打ち切る」と要請し、購入させた。 - 協賛金等の負担の要請

例)Aの新規オープンした店舗に対する協賛金として、Bに金銭的負担をさせた。 - 従業員等の派遣の要請

例)Aとは荷物の運送のみの契約だったのに、Bに荷物の積込み・荷卸し作業までさせ、その費用を負担しなかった。 - その他経済上の利益の提供の要請

例)イラストの著作権を譲渡させることが発注内容に含まれていないのに、AがBに帰属するイラストの著作権を無償で譲渡させた。 - 受領拒否

例)Aにプログラムの仕様について確認を求めても明確な指示がなかったため、Bが自分で判断して納入したところ、発注内容と異なるとして受領を拒否した。 - 返品

例)AがBに対し、売行きが悪いことを理由として、商品を返品した。 - 支払遅延

例)Aが社内の支払手続きの遅延を理由として、あらかじめ定めた支払期日を過ぎて対価を支払った。 - 減額

例)商品を納入した後で、Aが財務状況が悪化したことを理由として、あらかじめ定めた価格から減額した。 - 取引の対価の一方的決定

例)見積書を提出した後にAが納期を短縮したことから、それに対応するためにBの労力が著しく増加したにもかかわらず、一方的に当初の見積価格にした。 - やり直しの要請

例)図面の受領後にAの都合により仕様を変更したと言ってBにやり直しをさせ、その費用を負担しなかった。 - その他取引の相手方に不利益となる取引条件の設定

例)Aの要望に対応するためにBが新たな設備を導入したにもかかわらず、Aの一方的な都合で発注を取り消した。

下請法での保護

独占禁止法では、取引先が「優越的地位」にあるのか、取引先の行為が「不当に不利益なもの」と言えるか、個別に判断され、当てはまった場合に適用されます。

一方、下請法では、取引先の資本金と取引の内容が該当すれば、対象とされます。

下請事業者(受注者)がフリーランスであれば、親事業者(発注者)の資本金が1000万円を超えていて、取引内容が以下のいずれかの場合、下請法の条件に該当することになります。

- 製造委託(建物の建築は除く)

- 修理委託

- 情報成果物作成委託

- 役務提供委託(建設工事は除く)

下請法では、発注者に対して4つの義務と11の禁止行為を定めています。

取引先に以下の義務違反、禁止行為があった場合は、公正取引委員会や「下請かけこみ寺」(TEL0120-418-618)に相談しましょう。違反者は、最高50万円の罰金が科されます。

義務

- 発注書面の交付

- 取引に関する書類の作成・保存(2年間)

- 下請代金の支払期日(受領した日から60日以内)を定める

- 遅延利息の支払い

禁止行為

- 受領拒否

発注の取消し、納期の延期などで商品を受け取らない場合も受領拒否になります。 - 下請代金の支払遅延

商品の検査などに日数がかかる場合でも、受領後60日以内に支払わなければ支払遅延になります。 - 下請代金の減額

協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法にかかわらず、発注時に決定した代金を発注後に減額する行為は禁止です。 - 返品

受注者に責任がないのに、受領後に返品してはいけません。不良品の場合は、受領後6カ月以内ならば返品が認められます。 - 買いたたき

同種または類似品等の市価に比べて著しく低い代金を不当に定めることです。 - 物の購入強制・役務の利用強制

正当な理由なく、発注者が指定する物(製品、原材料等)、役務(保険、リース等)を強制して購入、利用させることです。 - 報復措置

発注者の違反行為を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由に、取引数量の削減や取引停止などの不利益な取扱いをすることです。 - 有償支給原材料等の対価の早期決済

発注者から購入した原材料等の代金を受注者に対する支払いよりも早く支払わせることです。 - 割引困難な手形の交付

代金の支払いに係る手形等のサイト(振出日から支払期日までの期間)については、可能な限り60日以内とするよう要請されています。 - 不当な経済上の利益の提供要請

発注者のために、協賛金を支払わせる、無償で労働させる、無償で費用負担させるなどの行為です。 - 不当な給付内容の変更・やり直し

発注者が発注の取消しや発注内容の変更、受領後のやり直しや追加作業を行わせたのに、追加費用を負担しないことです。

フリーランス法での保護

従業員がいないフリーランスの方が安心して働ける環境を整備するために、フリーランスとして働く人々と発注事業者の間の業務委託取引の適正化と、フリーランスとして働く人々の就業環境の整備を図ることを目的として作られたのが、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。

ここでいう「従業員」は、週所定労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者とされています。

フリーランス法は、従業員のいないフリーランスの方が対象です。

そして、「業務委託」は、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託することとされています。

発注事業者とのトラブルについては、「フリーランス・トラブル110番」(TEL0120-532-110)に相談しましょう。

公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省などの行政機関が、その内容に応じて、報告徴収・立入検査、指導・助言、勧告、勧告に従わない場合の命令・公表といった対応をとることになります。

フリーランス法では、以下の区分ごとに発注事業者に対する義務・禁止事項を定めています。

- 全事業者(大企業・中小企業・個人事業者・一人社長)

フリーランス法では、「業務委託事業者」と呼びます。 - 従業員または役員のいる事業者(大企業・中小企業・従業員のいる個人事業者)

フリーランス法では、「特定業務委託事業者」と呼びます。 - 継続的に発注する従業員または役員のいる事業者

継続的に発注する特定業務委託事業者です。

フリーランスと全事業者との業務委託

すべての発注事業者(業務委託事業者)が守らなくてはいけない義務は1つです。

- 書面等による取引条件の明示

発注者は、受注者に対し、発注後直ちに、業務の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面または電磁的方法(電子メールやSNSなど)により明示しなければなりません。

その他の事項には、受託・委託者の名称、業務委託をした日、業務の提供場所、業務の期日などが想定されています。

取引条件を明確にする書面を交付しない、または、書面を交付したとしても取引条件が具体的に明示されていない場合、発注者によって取引条件を一方的に変更されてしまったり、当該変更等が行われたことを明らかにすることが困難になってしまったりすることになります。

この規定は、このような状況を未然に防ぐため、発注時の取引条件を書面で明示することを求めたものです。

取引条件について、発注時に内容が定められないことにつき正当な理由がある場合には、当該内容が定まった時点で「直ちに」明示する必要があります。

なお、業務委託契約については、口頭の合意でも成立します。

契約書がないからといって、契約が無効とは言えません。

フリーランスと従業員または役員がいる事業者との業務委託

発注事業者が従業員または役員のいる事業者(特定業務委託事業者)だった場合、発注事業者の義務が増えます。

- 書面等による取引条件の明示

- 期日における報酬支払

報酬の支払期日は、発注した物品等を受領した日から60日以内のなるべく早い日にしなければいけません。

60日を超える日を支払期日にしていたときは、60日を経過した日の前日が支払期日となります。

また、支払期日を定めていなかった場合は、実際に発注した物品等を受領した日が支払期日となります。

ただし、業務の再委託の場合は例外で元委託支払期日から30日以内のなるべく早い日となります。 - 募集情報の的確表示

発注者が、広告等により受注者を募集するときは、募集情報に虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはいけません。

そして、正確かつ最新の内容にしておかなければいけません。 - ハラスメント対策に係る体制整備

発注者には、ハラスメントを行わないように従業員に対して研修を行う、相談担当者を定める、ハラスメントが発生した場合には事実関係の把握や被害者に対する配慮措置を採ることなどが求められます。

フリーランスと従業員または役員がいる事業者との継続的な業務委託

さらに、発注事業者が従業員または役員のいる事業者(特定業務委託事業者)が継続的に発注する場合は、上記の義務に加えて、2つの義務と7つの禁止行為が課されます。

義務

- 育児介護等と業務の両立に対する配慮

発注者は、受注者からの申出に応じて、受注者が育児介護等と業務が両立できるよう、申出の内容を検討して、可能な範囲で対応しなければなりません。

配慮の内容は、妊婦検診の受診のために時間を確保したり、就業時間を短縮したりする、在宅勤務に切り替えるなどが考えられます。 - 中途解除等の予告

発注者は、継続的業務委託を中途解約したり、更新しないこととしようとする場合には、受注者に対し、少なくとも30日前までに、その旨を予告しなければなりません。

さらに、予告の日から契約満了までの間に、受注者が契約の中途解約や不更新の理由の開示を請求した場合には、発注者は、これを開示しなければなりません

禁止行為

- 受領拒否

受注者が発注者から委託された物品等を提供したにもかかわらず、発注者が正当な理由なくその物を受け取ることを拒絶してはいけません。

例えば、企業の業績不振に伴い成果物が不要になったことを理由に、その受領を拒むことはこの規定に違反することになります。 - 報酬の減額

発注者が正当な理由なく契約で定めた報酬を減額してはいけません。

契約で定めた報酬額に見合わないような業務内容に変更することで、実質的に報酬を減額するような場合でもこれに当たるとされています。 - 返品

受注者が発注者から委託された物品等を提供したにもかかわらず、発注者が正当な理由なくその物を返品してはいけません。 - 買いたたき

同種又は類似品等の市価、業務に必要な原材料等の価格などを考慮して、著しく低い報酬額を不当に定めてはいけません。 - 物の購入強制・役務の利用強制

受注者が仕事を行うに当たり必要のない物や、購入を希望していない物を発注者が無理やり購入させたり、利用させたりしてはいけません。 - 不当な経済上の利益の提供要請

発注者が、正当な理由がないのに、受注者に対し、協力金等の負担、役務の無償提供などの経済上の利益の無償提供を要請してはいけません。 - 不当な給付内容の変更・やり直し

受注者が契約内容通りに仕事をこなしたのに対して、発注者が契約内容を勝手に変更したり、契約内容に合わないとして仕事をやり直させてはいけません。

受注者が作業に当たって負担する費用を負担せずに、一方的に発注を取り消すことも含まれます。

まとめ

フリーランスは、勤務時間や勤務場所、仕事内容や量を自分で決められる自由さが魅力です。

一方、会社員のような健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などの社会保障や有給休暇、健康診断、退職金などはないか、自分で負担する必要があります。

さらに、会社員は会社から不当な働き方を強要されないように、各労働法規で保護されていますが、フリーランスには適用されません。

とはいえ、会社と業務委託契約や請負契約を結んだフリーランスであっても、実際の働き方が会社員と同じような場合、各労働法規が適用されます。

また、フリーランスとして働く人々が発注先から不当な扱いをされないように保護する法律も存在します。

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(いわゆる独占禁止法)はすべての事業者が対象です。

資本金1000万円超の企業との取引については、「下請代金支払遅延等防止法」(いわゆる下請法)が適用されます。

そして、2024年(令和6年)11月1日からスタートしたのが「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。

フリーランスとして働いていて、取引先から不当な要求や扱いをされたときは、「フリーランス・トラブル110番」(TEL0120-532-110)や弁護士に相談しましょう。