親族、血族、姻族、そして親等の数え方

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)

代表 牧野 房江弁護士

「親族」は日常会話の中でも出てくる言葉ですが、どの範囲までを指すのか、ご存知でしょうか。

裁判所に成年後見等の開始申立てができる人の中に、「4親等内の親族」が含まれます。

親権喪失の審判、親権停止の審判を申立てられる人の中にも、「その子の親族」が出てきます。

また、会社や学校の忌引き休暇の規程にも「〇親等内の親族」は出てくると思います。

他にも、民法の扶養義務者のところに「3親等内の親族」が出てきます。

今回は「親族」についてのお話です。

目次

「親族」の定義

「親族」は、民法第725条の中で定義されています。

一、6親等内の血族(けつぞく)

二、配偶者(はいぐうしゃ)

三、3親等内の姻族(いんぞく)

「血族」、「配偶者」、「姻族」、「親等」?

わかるような、わからないような、、、?

それぞれ、どのような意味なのか、見ていきましょう。

「血族」とは?

「血族」には、「自然血族」と「法定血族」があります。

自然血族は、まさに「血のつながった」、両親、兄弟姉妹、祖父母、いとこなどのことです。

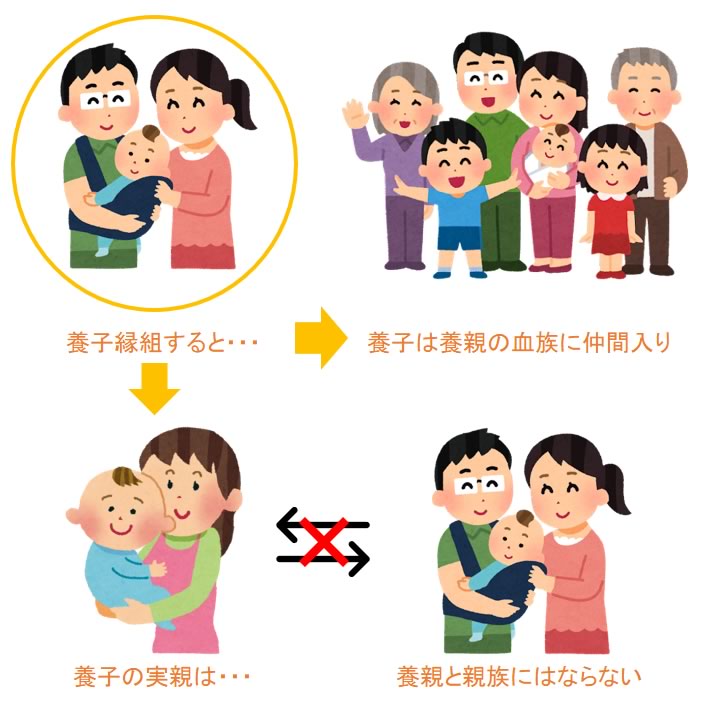

法定血族は、養子縁組によってつながった、養親と養子などのことです。

養子になると、養親の実の子(嫡出子)と同じ身分になるので、養親の「血族」に仲間入りします。

一方、養子の実親と養親とは、親族関係は生まれません。

養子縁組については、「養子縁組~普通養子縁組について~」をご覧ください。

「配偶者」とは?

夫からみた妻、妻からみた夫のことです。

婚姻届を出すと、パートナーが「配偶者」になります。

「婚姻の届出」がポイントで、内縁関係や事実婚では配偶者になりません。

離婚の届出をすると、当然のことながら「配偶者」ではなくなります。

死別しても「配偶者」のままで、亡くなった配偶者の法定相続人になります。

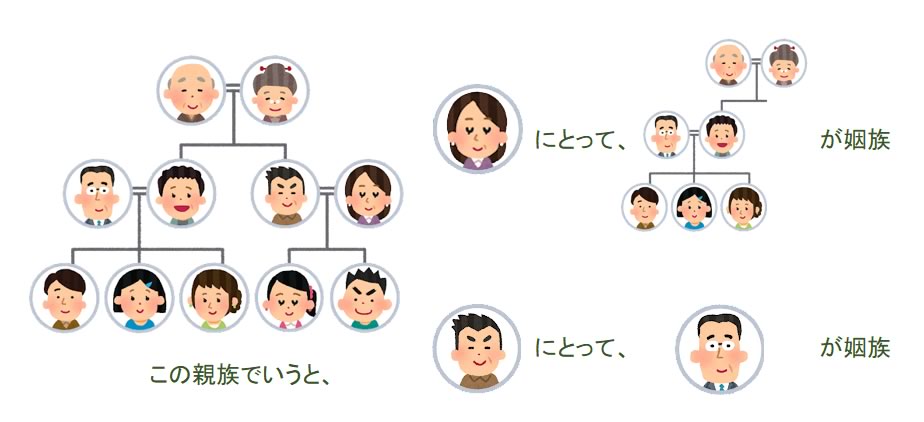

「姻族」とは?

いわゆる「義理の〇〇」というのが「姻族」です。

姻族には、2パターンあります。

1つ目は、結婚したことで家族になった人たちです。

配偶者の両親や、配偶者の兄弟姉妹などです。

2つ目は、血族の配偶者です。

兄弟姉妹の配偶者やおじおばの配偶者などです。

いずれも、結婚によってつながった関係となります。

姻族の関係は、離婚か、死別した後に残された配偶者が姻族関係終了届を出すことによって、終了します。

2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

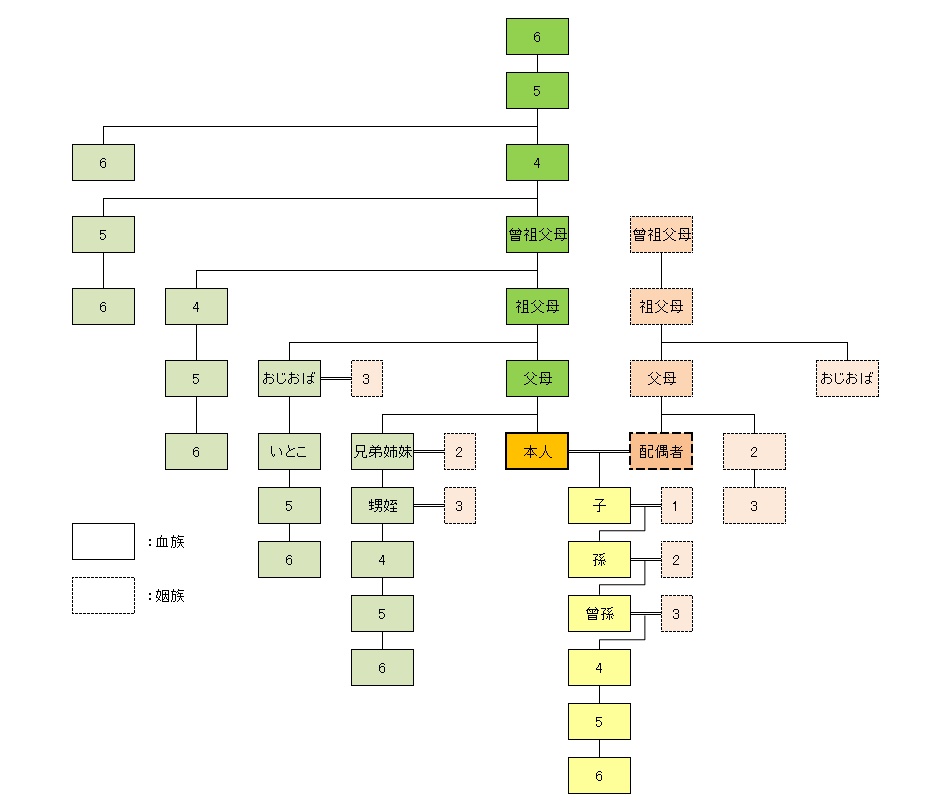

「親等」の数え方

親等とは、自分と親族との距離を示す単位のようなものです。

親子一代を一単位と考え、世代数を数えます。

また、枝分かれするときには、まず同一の祖先にさかのぼって、そのあとにおります。

なお、親等は世代数を数えるものなので、配偶者とのつながりで親等のカウントはしません。

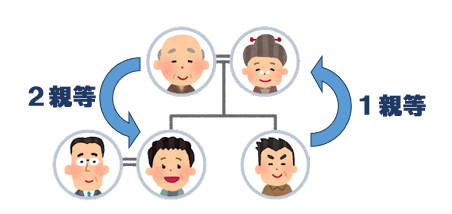

親等の数え方の例 妹

妹の場合、まず両親にさかのぼって1親等、妹におりて2親等。

妹は2親等の血族になります。

妹の配偶者は2親等の姻族です。

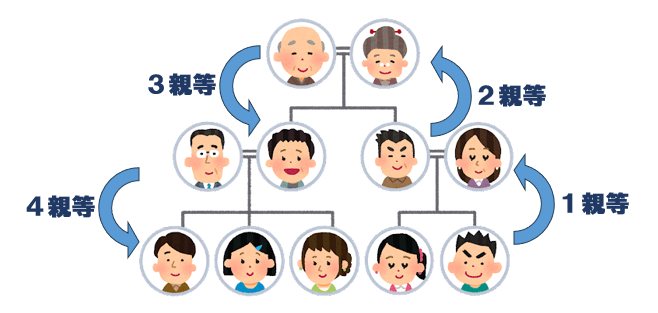

親等の数え方の例 いとこ

いとこの場合、まず両親にさかのぼって1親等、さらに祖父母にさかのぼって2親等、そのあとおじおばにおりて3親等、いとこにおりて4親等。

いとこは4親等の血族になります。

いとこの配偶者は4親等の姻族です。

「親族」のまとめ

さて、「親族」についてまとめてみましょう。

「親族」である、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族は、次の図のとおりです。