相続・遺言コラム

新制度!遺言書保管所に遺言書を預ける~保管手続きについて~

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)

代表 牧野 房江弁護士

はじめに

2019年の民法改正によって、自筆で作る遺言書(「自筆証書遺言」といいます)の作成の手間が軽減されました。

また、2020年7月10日から、自筆証書遺言を国の機関である法務局の遺言書保管所に預けられる新制度が始まりました。

これらの改正の概要については、「約40年ぶりの相続法改正!改正法の内容を徹底解説(第2回)~自筆証書遺言制度、配偶者居住権制度について~」をご覧ください。

これまでも、公正証書遺言の場合は公証役場が遺言書の原本を保管してきました。それによって、遺言書の紛失や破棄、改ざんなどのトラブルが避けられます。公正証書遺言や自筆証書遺言など、遺言書の種類と違いについては、当事務所のコラム「遺言書を書くメリットと種類」で解説をしていますのでご覧ください。

自筆証書遺言を遺言書保管所に預けられる新制度について、全2回にわたって解説をします。

第1回目の今回は、まずは新制度をこれまでの制度と比較し、その後で、遺言書保管所に預ける手続きの具体的な流れを説明します。

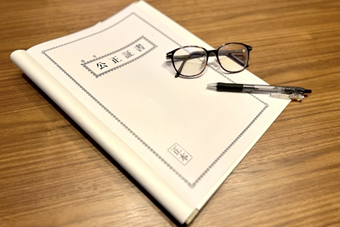

これまでの制度と新制度の比較

自筆証書遺言を遺言書保管所で保管しなかった場合と保管した場合、公正証書遺言の場合を比較すると、以下のようになります。

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | ||

|---|---|---|---|

| 遺言書保管所で 保管しなかった場合 |

遺言書保管所で 保管した場合(新制度) |

||

| 遺言書作成時の 他者の関与 |

不要 | 不要 | 証人2人以上と公証人の 立ち合いが必要 |

| 検認手続き | 不要 | 不要 | 不要 |

| 手続費用/ 作成費用 |

0円 | 3900円 | おおむね2万円~ (遺産の価額や受贈者の 人数によって大きく変動) |

| 原本の保管先 | 自宅や友人、 貸金庫など(自由) |

法務局(住所地、本籍地、 所有する不動産の所在地) |

公証役場(どこでもOK) |

| 保管費用 | 0円 (貸金庫などは利用料) |

0円 | 0円 |

遺言書保管制度のメリット

自筆証書遺言は、遺言者1人で作れます。これは、公正証書遺言と比較したメリットです。公正証書遺言は公証人と証人2人がいなければいけません。

その代わり、自筆証書遺言には検認手続きが必要です。これは、自筆証書遺言の大きなデメリットでしたが、自筆証書遺言を遺言書保管所に預けると、検認手続きの必要がなくなります。

これは、今回の新制度の大きなメリットです。なお、自筆証書遺言を遺言書保管所に預けない場合は、従来どおり検認手続きが必要です。

もっとも、遺言書保管所に預けると費用がかかってしまいます。ですが、その金額は公正証書遺言を作成する場合よりも低く抑えることができます。

また、これまでは、自筆証書遺言は自宅などで保管するしかなかったので、保管場所を誰にも伝えずに亡くなった場合、遺言書を見つけてもらえないことがありました。

新制度では、遺言者が希望すれば、遺言者が亡くなったときに受遺者(遺言により遺産を受け取る人)・遺言執行者(遺言の内容を実現させるための手続きをする人)・推定相続人(相続が開始した場合に相続人となる人)のうち遺言者が指定する1人に対して、遺言書保管所に遺言書が保管されていることを通知してもらえることになっています。

なお、公正証書遺言の場合、相続人等は近くの公証役場で公正証書遺言が作成されていないか検索してもらうことができます。同じように、相続人等は近くの遺言書保管所で自筆証書遺言が保管されていないか確認することができます。

遺言書保管制度のデメリット

このように新制度にはメリットがある一方、デメリットもあります。

遺言書保管所に預ける場合には、預けることのできる遺言書保管所は決まっています。これは、公正証書遺言と比較するとデメリットといえます。

また、遺言書保管所に遺言書の原本を保管すると、当然ながら手元に遺言書はなくなります。自分でコピーをとっておいても、それを使って相続手続きはできません。

亡くなってから相続人等が遺言書保管所で「遺言書情報証明書」(遺言書のスキャン画像等が印刷されています)を発行してもらう必要があります。

一方、公正証書遺言は作成時に署名捺印した原本は公証役場で保管されますが、原本のコピーであることを公証人が証明した正本と謄本は遺言者に渡されます。相続人等は、遺言者が亡くなってから公正証書遺言の正本か謄本を使って相続手続きをすることができます。

遺言書保管所に預ける場合の最大のデメリットは、遺言者本人が遺言書保管所に行かなければならないという点です。

公正証書遺言は、日当や手数料等の費用はかかりますが、公証人に病院や自宅まで来てもらって遺言書を作成し、原本の保管をお願いできます。

これに対して遺言書保管所を利用する場合は、必ず遺言者本人が遺言書保管所に行って自分自身で手続きをしなければいけません。ご家族が付き添いとして一緒に行くことはできますが、本人の代わりに手続きをすることはできません。

新制度ができましたが、今後も、自筆証書遺言を自宅などで保管することはできます。

自宅で保管していても遺言書保管所に預けていても、遺言書の効力に違いはありません。

新しい制度ができて選択肢が増えただけで、できなくなったことはありません。

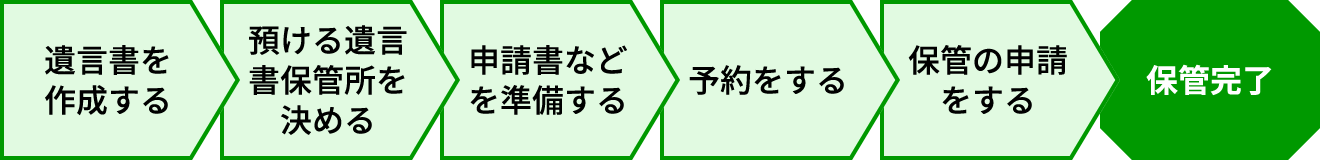

遺言書保管所に申請する方法

では、遺言書保管所に預ける手続きの流れを説明します。

遺言書を作成する

まずは、遺言書を作成します。

ご自身で作成できますが、自筆証書遺言の形式や遺言の内容には様々なルールがあります。

詳しくは、当事務所のコラム「【文例付き】遺言書の書き方、作り方」をご覧ください。

遺言書の形式は遺言書保管所でチェックしてもらえますが、遺言書の内容や効力については確認してもらえません。

そのため、遺言書の内容は弁護士に相談しながら作成するのがお勧めです。

この制度を利用する際には、次のルールを守る必要があります。

- A4サイズの用紙

- 余白は必ず最低限、上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmを確保

- 片面のみに記載

- ページ番号を記載(1/2、2/2のように総ページ数もわかるように)

- 複数枚になっても、ホチキス留めをしない。(スキャナで読み取るため)

- 封筒は不要(保管を依頼するときは、遺言書のみを預けるため)

遺言書を預けた後も、手続きをすれば遺言書の内容を確認できますが、費用がかかってしまいます。

心配であれば遺言書をコピーして手元控えとして持っておいた方がいいでしょう。

預ける遺言書保管所を決める

遺言書保管所は法務局内にあり、全国に約300か所もありますが、どこに預けてもいいわけではありません。

それぞれの遺言書保管所には管轄があります。「管轄」というのは、対応できる範囲のことです。

預けられる遺言書保管所は、

- 遺言者の住所地

- 遺言者の本籍地

- 遺言者が所有する不動産の所在地

のいずれかを管轄する遺言書保管所です。

遺言書保管所(法務局)は、北海道に4か所、それ以外の都府県に1か所ずつ設置され、全国に50か所あります。そして、各法務局には本局が1か所、支局が複数あり、管轄はすべて異なっています。

例えば、船橋市に住んでいて、本籍地は習志野市にあり、成田市に不動産を持っている方が遺言書を預ける場合を考えてみます。この場合、千葉地方法務局の中で、船橋市、習志野市、成田市のそれぞれを管轄する遺言書保管所のいずれかに預けることができます。

船橋市を管轄しているのは、船橋支局です。習志野市は、船橋市のお隣ですが船橋支局ではなく本局である千葉地方法務局の管轄です。成田市は少し複雑で、成田市のうち、新川や野馬込、官林、大栄十余三など北東部の一部の地域は香取支局の管轄ですが、それ以外の成田市内の地域は佐倉支局の管轄です。

法務局の管轄については、法務局のHP(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)で調べられます。

預け先がわからなくて悩んだときには、各法務局の本局に電話で問い合わせたり、弁護士などに相談したりすることをお勧めします。

預けられる遺言書保管所の中で実際に預ける遺言書保管所を決めるときに注意すべきことが2つあります。

1つは、遺言書の原本を預けることになるので、原本を見たいときや遺言書を撤回したときなど、預けた遺言書保管所でしかできない手続きがあるということです。

もう1つは、追加で遺言書を預けたいときには、1通目を預けた遺言書保管所にしか預けられないということです。

そのため、できるだけ行きやすい遺言書保管所を選ぶのが良いでしょう。

申請書などを準備する

保管を依頼するために必要な書類を準備します。準備に時間がかかるのは、①遺言書の保管申請書と、②住民票の写しです。

①遺言書の保管申請書は、遺言書保管所の窓口で入手する方法と、法務省HP(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html)から入手する方法があります(保管申請書のデータはhttps://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/001321933.pdfです)。ダウンロード後に印刷し、印刷したものに手書きで記入します。保管申請書は手数料納付用紙を含めて全部で5枚ですが、受遺者等が多い場合にはその分だけ枚数が増えます。

申請書は、A4普通紙に片面で印刷します。機械で読み取りますので、印刷のときに拡大・縮小などをしてはいけません。また、印刷した申請書や窓口で入手した申請書をコピーして使うとズレが生じてしまって機械で読み取れなくなるかもしれませんので、避けた方がいいでしょう。

申請書に記入するときの注意事項はたくさんあります。チェック欄は明瞭に記載すること、2桁の数字は頭に0は付けないこと、左詰めで記入することなどです。記載例や注意事項は法務省HP(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html)に掲載されています(保管申請書の注意事項・記載例は、https://www.moj.go.jp/content/001321953.pdfです)。ご不安な方は、弁護士にご相談ください。

できあがった申請書は、ホチキス留めをしてはいけません。汚れないように手続きの日まで大切に保管しておきましょう。

②住民票の写しは、本籍地と筆頭者が記載されていなければなりません。また、作成後3か月以内のものでなければ申請書類として使えません。

住民票の写しを取ってから3か月以内に手続きができなければもう一度取得しなければいけないので、すぐに住民票の写しを準備できるのであれば、予約を取ってから取得した方がいいでしょう。

住民票の写しは、市役所で取得することができ、自治体によってはコンビニエンスストアでも取得することができます。だいたい1通300円程度かかります。

予約をする

遺言書保管所で保管をする場合はもちろんのこと、それ以外の手続きを行う場合も必ず予約が必要です。予約は、①専用ホームページ、②電話、③窓口ですることができます。

①専用ホームページ

(https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action)は、24時間365日いつでも予約することができます。

②電話は、実際に手続きを行う遺言書保管所に、平日の8:30~17:15までの間に行います。本局の電話番号はネット等で調べられますし、支局の電話番号も、調べてわからなければ本局で教えてもらえます。

③手続きを行う遺言書保管所に行って窓口で予約することもできます。電話予約と同じく、受付時間は平日の8:30~17:15です。混み具合によっては予約を取るのに時間がかかるかもしれません。

予約は、本人の名前でします。また、ご夫婦やご友人などで一緒に保管手続きをしたくても、1人ずつ予約をしなければならず、セットで予約はできません。

保管の申請をする

持ち物を持って、予約した日時に遺言書保管所に行きます。予約時間を過ぎてしまうとキャンセル扱いされてしまうかもしれませんので、時間に間に合うように余裕をもって行きましょう。

持ち物は、①遺言書、②保管申請書、③住民票の写し、④本人確認書類、⑤手数料の5点セットです。遺言者本人が手続きに行きます。

①遺言書、②保管申請書、③住民票の写しについては、すでに「遺言書を作成する」、「申請書などを準備する」で注意事項などを説明していますが、もう一度確認します。

①遺言書は、ホチキス留めをしてはいけません。また、封筒も不要です。

②申請書は、予め必要事項を記入しておきます。機械で読み取りますので、汚れなどがつかないようにしないといけません。また、複数枚ありますがホチキス留めをしてはいけません。

③住民票の写しは、本籍地と筆頭者の記載があり、作成後3か月以内のものです。

④本人確認書類は、運転免許証などの写真がついた有効期限内のもの1点です。運転免許証のほか、マイナンバーカード、運転経歴証明書、パスポートなどです。なりすましを防ぐため、必ず顔写真付きでないといけません。

⑤手数料は、遺言書1通につき3900円です。現金ではなく、収入印紙を所定の用紙(手数料納付用紙)に貼り付けて支払います。収入印紙は郵便局で購入できますし、遺言書保管所がある法務局内でも購入することができます。

保管完了

書類に不備がなければ、遺言書の保管が完了します。

手続きが終わると保管証がもらえます。保管証には、①遺言者の氏名、②出生年月日、③遺言書保管所の名称、④保管番号が記載されています。

預けた後も手続きをすれば遺言書の内容を確認できますが、手間と費用がかかってしまいます。

いつでも遺言書の内容を確認したい場合には、事前にコピーを取っておきましょう。

遺言書を預けた後に何か手続きをするときには、④保管番号があると便利です。

保管証は再発行してもらえませんので、大切に保管しましょう。万が一紛失してしまったとしても手続きはできますので、慌てないでください。

また、亡くなった後に相続人の方が遺言書を確認するときにも、保管証があると手続きがスムーズに進みます。相続人の方に保管証の場所を伝えておくといいかもしれません。

まとめ

自筆証書遺言は、手軽に作れる反面、亡くなった後に見つけてもらえなかったり、形式面に不備があって無効になってしまったりすることがありました。今回の新制度を利用するとそのような懸念が払しょくされますので、遺言書の保管に悩んでいる方はご検討ください。

また、新制度についてご不明な点や遺言書の内容についてお悩みの方は、弁護士にご相談ください。