相続・遺言コラム

相続放棄・代襲相続があった場合の相続人

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)

代表 牧野 房江弁護士

「相続人とその法定相続分について」で、誰が亡くなった方の遺産を引き継ぐのか、引き継ぐ人が複数人いる場合に、どのような割合で遺産を分け合うのか、お話しました。

引き継ぐ人も、引き継ぐ割合も、民法に書いてあります。

引き継ぐ人は、亡くなった時点での、亡くなった方との戸籍上の関係によって決まります。

今回は応用編として、以下の場合に、誰が引き継ぐ人になるのか、引き継ぐ割合がどうなるのかについて、架空の家族を例にして、見ていきたいと思います。

- 親が亡くなる前に子どもが亡くなっている場合

- 親が亡くなった後に子どもが亡くなった場合

- 放棄の申述手続きをした人がいる場合

- 代襲相続人(孫)が、親が亡くなったときに放棄の申述手続きをしている場合

- 子どもが親の遺産分割前に亡くなって、子どもの遺産について孫が放棄の申述手続きをした場合

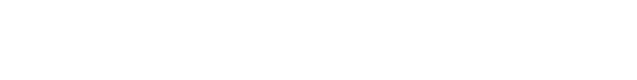

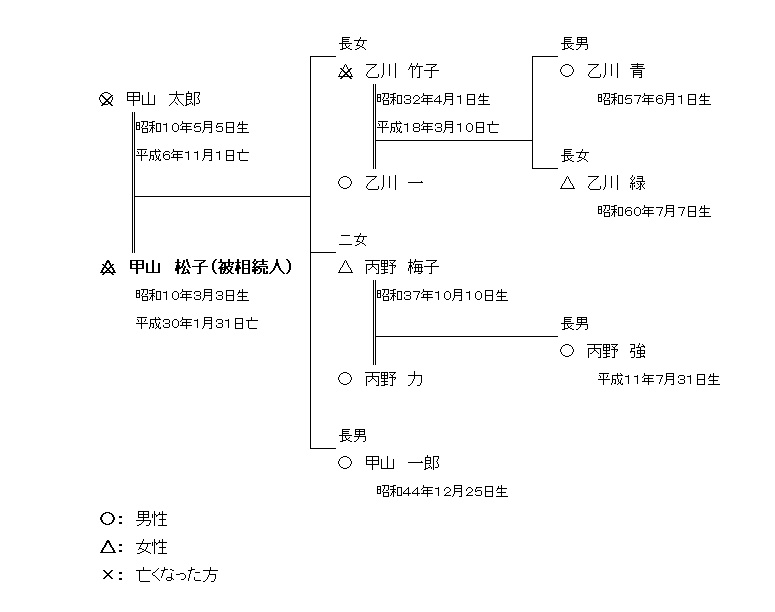

松子さんは太郎さんと結婚していました。

松子さんと太郎さんには3人の子ども、長女の竹子さん、二女の梅子さん、長男の一郎さんがいます。

夫:太郎さんは松子さんよりも先に亡くなっています。

長女:竹子さんは乙川一さんと結婚して、2人の子ども、長男の青さん、長女の緑さんがいます。

二女:梅子さんは丙野力さんと結婚して、1人の子ども、長男の強さんがいます。

長男:一郎さんは独身です。

親が亡くなる前に子どもが亡くなっている場合

亡くなった甲山松子さんよりも前に、長女の竹子さんが亡くなっていた場合、誰が松子さんの遺産を引き継ぐことになるでしょうか?

引き継ぐ人は、

- 二女の丙野梅子さん

- 長男の甲山一郎さん

- 長女の子(松子さんの孫)の乙川青さん

- 長女の子(松子さんの孫)の乙川緑さん

となります。

まず、常に引き継ぐ人になるのは「配偶者」です。

しかし、配偶者である甲山太郎さんは、甲山松子さんよりも前に既に亡くなっているので、違います。

次に、第一順位である「子」を見てみましょう。

甲山松子さんのお子さんは

長女の竹子さんは、平成18年に亡くなっています。

松子さんは平成30年に亡くなっているので、竹子さんが先に亡くなっていることがわかります。

そのため、竹子さんの子どもである青さんと緑さんが代襲相続します。

二女の梅子さんと長男の一郎さんは存命なので、引き継ぐ人になります。

法定の遺産を分ける割合は、まずお子さん3人で按分するので、梅子さんと一郎さんが3分の1ずつです。

そして竹子さんの3分の1を代襲相続した青さんと緑さんが、3分の1を2人で按分するので、6分の1ずつです。

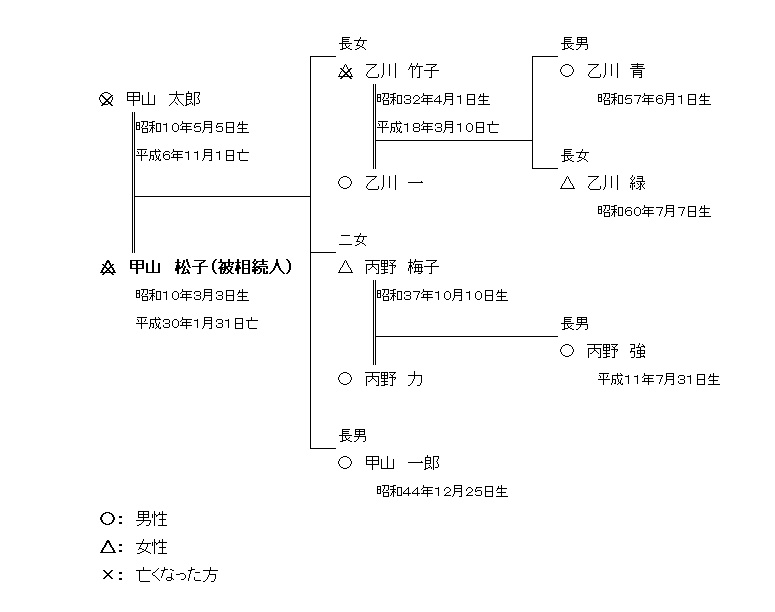

親が亡くなった後に子どもが亡くなった場合

甲山松子さんが亡くなった後に長女の竹子さんが亡くなった場合、誰が松子さんの遺産を引き継ぐ人になるでしょうか?

引き継ぐ人は、

- 二女の丙野梅子さん

- 長男の甲山一郎さん

- 長女の夫の乙川一さん

- 長女の子(松子さんの孫)の乙川青さん

- 長女の子(松子さんの孫)の乙川緑さん

となります。

まず、常に引き継ぐ人になるのは「配偶者」です。

しかし、配偶者である甲山太郎さんは、甲山松子さんよりも前に既に亡くなっているので、違います。

次に、第一順位である「子」を見てみましょう。

甲山松子さんのお子さんは3人、長女の竹子さん、二女の梅子さん、長男の一郎さんです。

長女の竹子さんは、松子さんが亡くなったときには存命でした。

つまり、相続開始時には竹子さんは松子さんの遺産を引き継ぐ権利を持っていました。

しかし、その後竹子さんは亡くなったので、竹子さんの権利は竹子さんの相続人に引き継がれました。

竹子さんの相続人は、配偶者(夫)である乙川一さん、子どもである青さん、緑さんです。

よって、一さん、青さん、緑さんが、松子さんの遺産を引き継ぐ人になります。

二女の梅子さんと長男の一郎さんは存命なので、引き継ぐ人になります。

法定の遺産を分ける割合は、まずお子さん3人で按分するので、梅子さんと一郎さんが3分の1ずつです。

そして竹子さんの3分の1を竹子さんの相続人が法律で決まった割合に応じて引き継ぎます。

つまり、竹子さんの配偶者である一さんは3分の1の2分の1である6分の1、子どもである青さんと緑さんが3分の1の2分の1を2人で按分するので、12分の1ずつです。

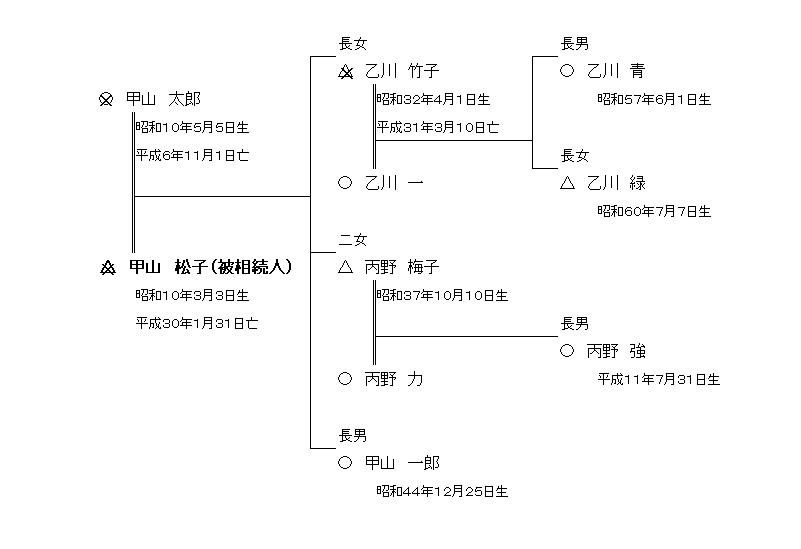

放棄の申述手続きをした人がいる場合

二女の梅子さんが松子さんの遺産を引き継ぐ権利を放棄する手続きをした場合は、誰が松子さんの遺産を引き継ぐ人になるでしょうか?

引き継ぐ人は、

- 長男の甲山一郎さん

- 長女の子(松子さんの孫)の乙川青さん

- 長女の子(松子さんの孫)の乙川緑さん

となります。

まず、常に引き継ぐ人になるのは「配偶者」です。

しかし、配偶者である甲山太郎さんは、甲山松子さんよりも前に既に亡くなっているので、違います。

次に、第一順位である「子」を見てみましょう。

甲山松子さんのお子さんは3人、長女の竹子さん、二女の梅子さん、長男の一郎さんです。

長女の竹子さんは、平成18年に亡くなっています。

松子さんは平成30年に亡くなっているので、竹子さんが先に亡くなっていることがわかります。

そのため、竹子さんの子どもである青さんと緑さんが代襲相続します。

二女の梅子さんは、放棄の申述手続きをしているので引き継ぐ人にはなりません。

放棄の申述手続きをすると、その相続に関して、最初から相続人ではなかったことになります。

最初から相続人ではないので、放棄の申述手続きをした方の子(丙野強さん)が代襲相続人として権利を引き継ぐことはありません。

※相続放棄については、「相続放棄とは?法的な効果や活用法、手続の仕方について」をご覧ください。

長男の一郎さんは存命なので、引き継ぐ人になります。

法定の遺産を分ける割合は、放棄の申述手続きをした梅子さんを除いたお子さん2人で按分すると、一郎さんが2分の1となります。そして竹子さんの2分の1を代襲相続した青さんと緑さんが2人で按分するので、4分の1ずつです。

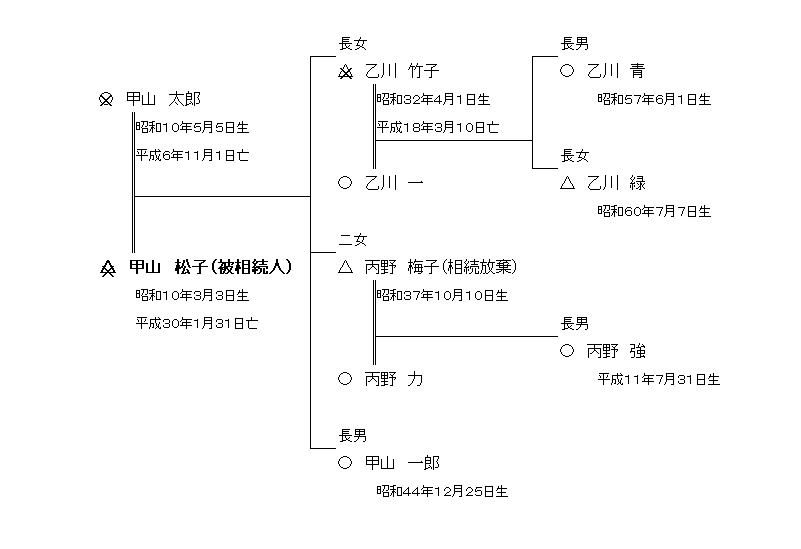

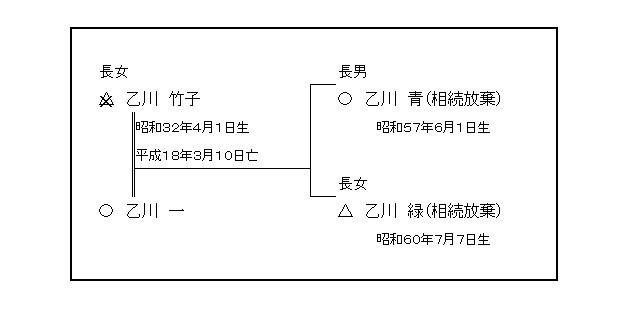

代襲相続人(孫)が、親が亡くなったときに放棄の申述手続きをしている場合

長女の竹子さんが亡くなったときに、竹子さんの子どもである青さんと緑さんが竹子さんの遺産を引き継ぐ権利を放棄する申述手続きをしている場合、誰が松子さんの遺産を引き継ぐ人になるでしょうか?

引き継ぐ人は、

- 二女の丙野梅子さん

- 長男の甲山一郎さん

- 長女の子(松子さんの孫)の乙川青さん

- 長女の子(松子さんの孫)の乙川緑さん

となります。

まず、常に引き継ぐ人になるのは「配偶者」です。

しかし、配偶者である甲山太郎さんは、甲山松子さんよりも前に既に亡くなっているので、違います。

次に、第一順位である「子」を見てみましょう。

甲山松子さんのお子さんは3人、長女の竹子さん、二女の梅子さん、長男の一郎さんです。

長女の竹子さんは、平成18年に亡くなっています。

松子さんは平成30年に亡くなっているので、竹子さんが先に亡くなっていることがわかります。

そのため、通常は、竹子さんの子どもである青さんと緑さんが代襲相続します。

しかし、ここで問題になるのが、竹子さんの子どもである青さんと緑さんが、竹子さんが亡くなったときに遺産を引き継ぐ権利を放棄する申述手続きをしていることです。

親が亡くなったときに親の遺産について放棄の申述手続きをした子は、その後祖父母が亡くなった際に代襲相続人にならないのでしょうか?

実は、青さんと緑さんは、竹子さんの遺産を引き継ぐ権利はなくなりましたが、松子さんの相続について放棄の申述手続きをしたわけではないので、代襲相続します。

そして、二女の梅子さんと長男の一郎さんは存命なので、引き継ぐ人になります。

法定の遺産を分ける割合は、まずお子さん3人で按分するので、梅子さんと一郎さんが3分の1ずつです。

そして竹子さんの3分の1を代襲相続した青さんと緑さんが、3分の1を2人で按分するので、6分の1ずつです。

子どもが親の遺産分割前に亡くなって、子どもの遺産について孫が放棄の申述手続きをした場合

長女の竹子さんが松子さんよりも後に亡くなって、竹子さんの子どもの青さんと緑さんが、竹子さん(母親)の遺産について放棄の申述手続きをした場合、誰が松子さんの遺産を引き継ぐ人になるでしょうか?

引き継ぐ人は、

- 二女の丙野梅子さん

- 長男の甲山一郎さん

- 長女の夫の乙川一さん

となります。

まず、常に引き継ぐ人になるのは「配偶者」です。

しかし、配偶者である甲山太郎さんは、甲山松子さんよりも前に既に亡くなっているので、違います。

次に、第一順位である「子」を見てみましょう。

甲山松子さんのお子さんは3人、長女の竹子さん、二女の梅子さん、長男の一郎さんです。

長女の竹子さんは、松子さんが亡くなったときには存命でした。

つまり、相続開始時には竹子さんは松子さんの遺産を引き継ぐ権利を持っていました。

しかし、その後竹子さんは亡くなったので、竹子さんの権利は竹子さんの相続人に引き継がれました。

竹子さんの相続人は、配偶者(夫)である乙川一さん、子どもである青さん、緑さんです。

そして、青さんと緑さんが、竹子さんの遺産について放棄の申述手続きをすると、最初から竹子さんの相続人ではなかったことになります。

すると、青さんと緑さんは、竹子さんが相続した松子さんの遺産を引き継ぐ権利を承継する余地がなくなります。

よって、配偶者である一さんのみが、竹子さんが相続した松子さんの遺産を引き継ぐ人になります。

二女の梅子さんと長男の一郎さんは存命なので、引き継ぐ人になります。

法定の遺産を分ける割合は、まずお子さん3人で按分するので、梅子さんと一郎さんが3分の1ずつです。

そして竹子さんの3分の1を竹子さんの相続人が法律で決まった割合に応じて引き継ぎます。

つまり、竹子さんの配偶者である一さんが3分の1です。

まとめ

ご家族が亡くなったとき、まず遺産を引き継ぐ人が誰なのかを特定する必要があります。

遺産分割協議は、引き継ぐ人全員で行わなければいけないためです。

そして、遺産を引き継ぐ人は、亡くなった時点の戸籍上の関係によって決まるので、亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて確認する必要があります。

さらに、引き継ぐ人が現在も存命かどうか、その人の戸籍を確認しなくては、引き継ぐ人は確定しません。

配偶者と子どもだけの場合などはわかりやすいですが、先に亡くなっている人がいたり、放棄の申述手続きをした人がいたりすると、複雑になってきます。

相続、遺産分割についてわからないことや心配なことがありましたら、弁護士に相談されることをおすすめいたします。