相続・遺言コラム

遺留分って何?

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)

代表 牧野 房江弁護士

父親が亡くなった後、遺言の内容が「長男にすべての財産を相続させる」といった内容だった場合、または父親が生前長男に対して多額の贈与をしていて、遺産がほとんどない場合、母親や長女など他の相続人は遺産を受け取れないのでしょうか。

このような場合、母親や長女など他の相続人は、長男に対して「遺留分」といわれる最低限の取り分を請求することが認められています。

遺留分を請求できるのは1年という短い期間に限られています。

そこで、遺言の内容が自分の遺留分を侵害している場合、または自分の遺留分を侵害する贈与があったと知った場合には、早めに遺留分を請求するための手続きを行う必要があります。

以下では、遺留分を請求できるケースや実際の請求方法について説明します。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(遺留分権利者)のため、民法上保障される遺産の最低限の取得分をいいます。

法定相続人には、それぞれ法律で決まった割合(法定相続分)で遺産を引き継ぐ権利がありますが、遺贈(遺言による贈与)や贈与によって、遺産が減ったり、なくなってしまうことがあり得ます。本来は、亡くなった方(被相続人)は自由に自分の財産を処分できるものです。しかし、相続には残された相続人の生活を維持する、亡くなった方と一緒に財産を築いた相続人に財産を分与するといった目的もあります。

そこで、相続人のうち一定の範囲の者については、遺言や贈与の内容に優先して遺産の一部を必ず取得できるようにしたのが、遺留分とよばれる制度です。

遺留分を請求できる人

遺留分を請求することができるのは、亡くなった方の兄弟姉妹をのぞく法定相続人です。

法定相続人は民法によって定められています。

まず、亡くなった方の配偶者は必ず相続人になります。

そして、配偶者に加えて、以下の関係の親族が順番に法定相続人となります。

| 第1順位 | 直系卑属(子どもや孫など) |

|---|---|

| 第2順位 | 直系尊属(親や祖父母など) |

| 第3順位 | 兄弟姉妹 →遺留分権利者にはなりません |

第1順位である直系卑属が存在する場合には、配偶者と直系卑属が相続人となります。そして、配偶者と直系卑属が遺留分権利者となります。

直系卑属がいない場合には、配偶者と第2順位である直系尊属が相続人となります。そして、配偶者と直系尊属が遺留分権利者となります。

直系卑属と直系尊属のいずれも存在しない場合には、配偶者と第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。ただ、兄弟姉妹は、遺留分権利者から除外されるので、配偶者だけが遺留分権利者となります。

第1順位遺留分権利者がすでに亡くなっているときや、相続欠格・廃除により相続人としての資格を持っていないときは、その子が遺留分を代襲相続します。しかし、相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。

遺留分の計算方法

各遺留分権利者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の額に総体的遺留分率と遺留分権利者の法定相続分をかけて算出します。

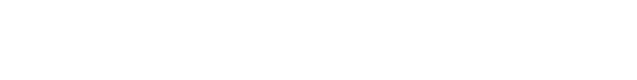

遺留分を算定するための財産の額

遺留分を算定するための財産の額は、亡くなった方の遺産の額に贈与した額を加え、亡くなった方の債務(借金)を引いた金額となります。

贈与した額は、相続人に対する贈与の額と相続人以外の方への贈与の額に分けられます。

相続人に対する贈与の額

ここでの相続人に対する贈与は、亡くなる前の10年間にされ、特別受益となる贈与が対象となります。

特別受益とは、結婚または養子縁組のため、自宅購入費用のため、営業資金のため、など親族間の金銭援助を超えるような多額の贈与をいいます。

なお、贈与をした人も受け取った人も遺留分権利者の遺留分を侵害することを知って行われた贈与は、贈与の時期を問わず、遺留分を算定するための財産の額に算入されます。

相続人以外の第三者に対する贈与の額

亡くなる前の1年間にされた贈与と、贈与をした人も受け取った人も遺留分権利者の遺留分を侵害することを知って行われた贈与が対象となります。

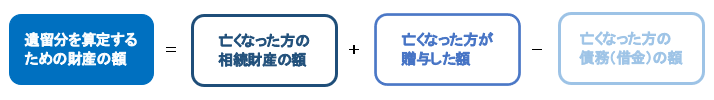

総体的遺留分

総体的遺留分は、遺留分権利者全員に確保された取り分で、遺留分を算定するための財産の額×総体的遺留分率=総体的遺留分額となります。

親や祖父母などの直系尊属のみが相続人である場合、総体的遺留分率は3分の1なので、遺留分を算定するための財産の額の3分の1が総体的遺留分額となります。

遺留分権利者である相続人がこれ以外の場合は、総体的遺留分率は2分の1なので、遺留分を算定するための財産の額の2分の1が総体的遺留分です。

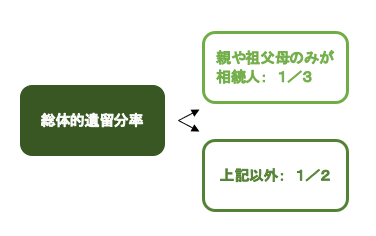

個別的遺留分

そして、遺留分権利者が複数いるときは、総体的遺留分をさらに各自の法定相続分で分けることになります。

これを、個別的遺留分といいます。

例えば、相続人が配偶者(夫または妻)と子ども2人だった場合、総体的遺留分は遺留分を算定するための財産の額の2分の1です。法定相続分は配偶者と子で各2分の1なので、実際に各相続人が請求できる個別的遺留分は、配偶者が2分の1×2分の1で4分の1、子がそれぞれ2分の1×2分の1×2分の1で8分の1となります。

遺留分侵害額の計算方法

遺留分権利者(Aさんとします。)が具体的にどのくらい遺留分を侵害されているのかは、次の計算方法で算出します。

Aさんの遺留分侵害額=Aさんの個別的遺留分-Aさんが受けた贈与-Aさんの具体的相続分に応じて取得すべき遺産+Aさんが負担する亡くなった方の債務

そして、Aさんの具体的相続分は、次の計算方法で算出します。

Aさんの具体的相続分=(相続開始時の遺産額+全相続人が受けた特別受益)×Aさんの相続分-Aさんが受けた特別受益

遺留分侵害額の具体例

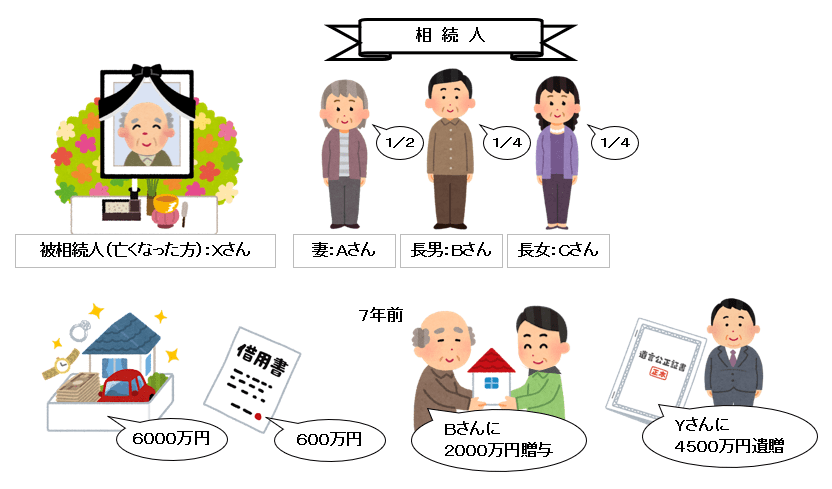

被相続人:Xさん

相続人:妻Aさん(法定相続分1/2)、長男Bさん(法定相続分1/4)、長女Cさん(法定相続分1/4)

相続開始時の遺産額:6000万円

Xさんが残した債務(借金):600万円

Xさんの生前贈与:7年前にBさんに対して2000万円の贈与

Xさんの遺言書:「Yさん(相続人以外の第三者)に4500万円を遺贈する」

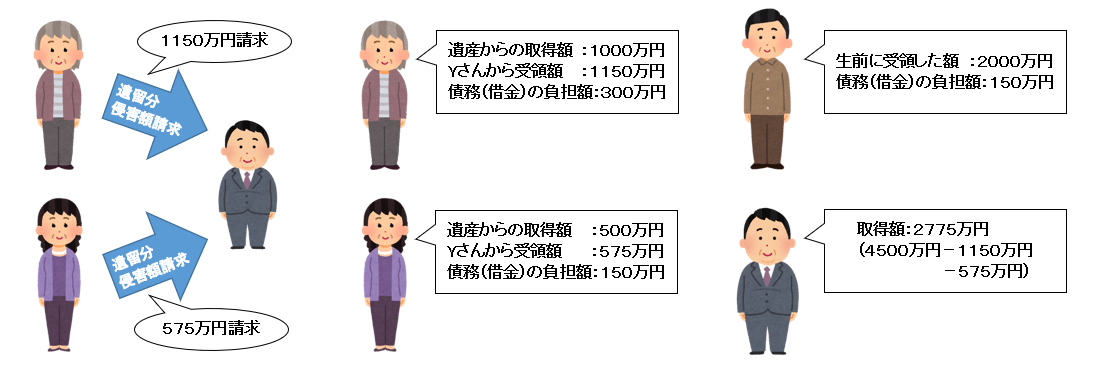

<個別的遺留分>

Aさん:(6000万円+2000万円-600万円)×1/2×1/2=1850万円

Bさん:(6000万円+2000万円-600万円)×1/2×1/4=925万円

Cさん:(6000万円+2000万円-600万円)×1/2×1/4=925万円

<具体的相続分>

Aさん:(6000万円+2000万円)×1/2-0円=4000万円

Bさん:(6000万円+2000万円)×1/4-2000万円=0円

Cさん:(6000万円+2000万円)×1/4-0円=2000万円

<取得すべき遺産>

Aさん:(6000万円-4500万円)×4000万円/(4000万円+2000万円)=1000万円

Bさん:0円

Cさん:(6000万円-4500万円)×2000万円/(4000万円+2000万円)=500万円

<Xさんが残した債務(借金)の負担(法定相続分で相続)>

Aさん:600万円×1/2=300万円

Bさん:600万円×1/4=150万円

Cさん:600万円×1/4=150万円

<遺留分侵害額>

Aさん:1850万円-0円-1000万円+300万円=1150万円

Bさん:925万円-2000万円-0円+150万円=-925万円 (0円)

Cさん:925万円-0円-500万円+150万円=575万円

遺留分が侵害されていたら?

自分が遺留分権利者であり、かつ遺留分を侵害する贈与があった場合または遺言の内容が遺留分を侵害するものである場合には、遺留分を請求することができます。

この請求を、「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分侵害額請求の内容

遺留分侵害額請求をすることによって、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを受けることができます。

2019年7月1日に施行された改正民法によって、従来の「遺留分減殺請求」の制度が「遺留分侵害額請求」に変わりました。

従来の遺留分減殺請求では、遺贈や贈与の対象財産が不動産であれば、不動産の共有持分を取り戻すことになり、遺留分権利者と遺贈等を受けた人が共有関係になりました。これに対し、改正後の遺留分侵害額請求では、共有持分ではなくこれに相当する金銭を請求する権利に改められました。

遺留分を請求する手続

実際に遺留分侵害額請求をする場合には、後日の証明のために配達証明付きの内容証明郵便で行うと安心です。

そして、内容証明郵便の送付後に遺贈または贈与を受けた人と話し合い、合意書を作成して支払いを受けます。

もっとも、話し合いができない場合や話し合いで合意に至らないことはあります。この場合には、家庭裁判所に対して

遺留分侵害額の請求調停を申し立てることもできます。

なお、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てただけでは、相手方に請求したことにはならないので注意しましょう。

請求の期限に注意

遺留分の請求をするときに注意しなければならないのは、請求の期限です。

民法上、遺留分侵害額請求をできる期間は、亡くなったこと及び自分の遺留分が侵害されている内容の贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内とされています。

また、これらを知らなくても亡くなってから10年が経過すると権利行使ができなくなります。

遺留分が侵害されていたら早めに弁護士に相談を

遺言の内容がご自身の遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求を検討することが一般的です。

遺留分侵害額請求の内容証明郵便は、ご自身で作成することができます。

また、遺留分侵害額請求をできる期間が決まっていますので、気を付けましょう。

話し合いでまとまらず最終的に法的な紛争に至ることも多いため、遺留分に関しては早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。